Процессы, происходящие в современной техногенной цивилизации, сопровождаются быстрой сменой системы ценностей, господствовавших в культуре столетия и даже тысячелетия. Европейская цивилизация достигла не только высот технического совершенства в различных сферах человеческого бытия, создав комфортные условия существования современному человеку. Но в то же время техногенный характер цивилизации привел к непредвиденным результатам и прежде всего к утрате человеком власти над техническим прогрессом и его последствиями. Как преодолеть этот кризис? Возможна ли такая интеграция ценностей западной цивилизации, основанной на активном участии человека в формировании условий его среды обитания, и восточной культуры, основанной преимущественно на созерцательном к ней отношении, которая позволила бы преодолеть отрицательные последствия всевластия техники над человеком? Предвидя происходящие сегодня в мире процессы, Бертран Рассел предостерегал: «Наука и техника движутся сейчас вперед, словно танковая армада, лишившаяся водителей, - слепо, безрассудно, без определенной цели».

Абсолютизация человеческой активности в западноевропейской культуре привела к агрессивности технического вмешательства человека в природу и породила одну из важнейших проблем современной цивилизации - экологическую. В отличие от Запада, на Востоке человек не противопоставлял себя природе, а жил в согласии с ней. Первые две исторически обусловленные культурные парадигмы позволили сформировать и особое понимание человеческой деятельности. С позиции западноевропейской культуры деятельность человека рассматривается направленной преимущественно вовне, на преобразование природы и всего окружающего мира, а не на самого человека. В восточных культурах традиционно доминировало стремление к духовному совершенствованию человека.

В современной техногенной цивилизации важнейшей характеристикой является технико-экономическая результативность преобразования внешнего мира, порожденная подобной западной традицией. Доминирование протестантской этики, рационализма и прагматизма, ориентация на автономию личности, ее юридических прав и свобод в гражданском обществе, унификация образа и стиля жизни в рамках общей глобализации, которую обслуживают средства массовой информации и массовой культуры.

Однако по мере глобализации многих сторон жизни современного человека все более заметны знаки и противоположной тенденции. Это выражено в стремлении сохранить уникальность национальных культур и, прежде всего, национального языка. С осознанием происходящих процессов в современном обществе может произойти изменение приоритетов в шкале культурных ценностей. Созидание иного отношения к природе, формирование экологической и, в целом, духовной культуры, основанной на традиционных нравственных ценностях.

Целостное осознание проблем, происходящих в современной культуре и цивилизации, возможно на стыке междисциплинарных подходов в науке, в выработке новой методологии исследования, обогащенной разработками в области смежных дисциплин, но также во взаимном движении науки и религии навстречу друг другу. Сознательность и ответственность в выборе решений дает возможность предотвратить слепые действия людей благодаря информированию о последствиях, пагубно отражающихся на жизни людей отдельных регионов и всей планеты.

Актуальность рассматриваемых проблем, касающихся культуры и цивилизации, очевидна и затрагивает не только интересы ученых, но и поставлена самой жизнью. Современное человечество, обремененное духовным кризисом, в конце второго и начале третьего тысячелетия оказалось перед лицом труднейшего выбора между традиционными ценностями и «новой духовностью», которые должны составить ядро новой цивилизации.

Оба понятия - культура и цивилизация характеризуют определенный тип общественно-исторического устройства и присущие ему характеристики, но каждое понятие делает это преимущественно со своей стороны. Культура - со стороны духовного опыта отношений человека к богу, природе, социуму, самому себе, а цивилизация преимущественно - с материально-технической стороны. Различие их кроется также в том, что в культуре главным, регулирующим все общественные отношения началом, является мораль, оформленная в рамках традиционных религий, которые возникают на более поздних этапах исторического развития человечества, чем ранние формы религиозно-мифологических верований. В то время как в цивилизации регулирующим началом отношений в обществе выступает право, возникающее значительно позже моральных норм, заключающих в себе некое абсолютное знание о назначении человека и его месте в мире. Право менее всего содержит в себе элементы абсолютного первоначала и всегда относительно может регулировать и защитить интересы большинства, как и отдельной личности, поскольку слишком очевидна его связь и зависимость от власти имущих. Не случайно античная богиня правосудия изображалась с закрытыми очами.

Очень важно иметь истинное, а не искаженное представление о том, что заключено и отражено в научных понятиях, которыми мы так часто пользуемся. Наш язык не вправе искажать суть того, что несет в себе слово, ибо в противном случае нам вряд ли удастся постичь объективные жизненные реалии и вступить с ними в истинные взаимоотношения.

Техногенная цивилизация - это общество, для которого характерны: стремление преобразовать природу в своих интересах; свобода индивидуальной деятельности, определяющая относительную независимость по отношению к социальным группам. Техногенная цивилизация - особый тип социального развития, характеризуемый следующими признаками:

· высокая скорость социальных изменений;

· интенсивное развитие материальных оснований общества (взамен экстенсивных в традиционных обществах);

· перестройка оснований жизнедеятельности человека.

История техногенной цивилизации началась с развития античной культуры, прежде всего культуры полисной, которая подарила человечеству два великих открытия - демократию и теоретическую науку. Эти два открытия - в сфере регуляции социальных связей и в способе познания мира стали важными предпосылками для будущего, принципиально нового типа цивилизационного прогресса. Второй и очень важной вехой в истории формирования техногенной цивилизации стало европейское Средневековье с особым пониманием человека, созданного по образу и подобию Бога, с культом человеческого разума, способного понять и постигнуть тайну божественного творения, расшифровать те письмена, которые Бог заложил в мир, когда его создавал. Целью познания считалась именно расшифровка промысла Божьего, плана божественного творения. В эпоху Ренессанса происходит восстановление многих достижений античной традиции. С этого момента закладывается культурная матрица техногенной цивилизации, которая начинает свое собственное развитие с XVII в. При этом она проходит три стадии - предындустриальную, индустриальную и, наконец, постиндустриальную. Важнейшей основой жизнедеятельности на постиндустриальной стадии становится развитие техники и технологий, причем не только путем стихийно протекающих инноваций в сфере самого производства, но и за счет генерации все новых научных знаний и их внедрения в технико-технологические процессы.

Так возникает особый тип развития, основанный на ускоряющемся изменении природной среды, предметного мира, в котором живет человек. Изменение этого мира приводит к активным трансформациям социальных связей людей. В техногенной цивилизации научно-технический прогресс постоянно меняет типы общения, формы коммуникации людей, типы личности и образ жизни. В результате возникает отчетливо выраженная направленность прогресса с ориентацией на будущее.

Для культуры техногенных обществ характерно представление о необратимом историческом времени, которое течет от прошлого через настоящее в будущее. В большинстве традиционных культур доминировали иные понимания: время чаще всего воспринималось как циклическое, когда мир периодически возвращается к исходному состоянию. В традиционных культурах считалось, что "золотой век" уже пройден, он позади, в далеком прошлом. Герои прошлого создали образцы поступков и действий, которым следует подражать. В культуре техногенных обществ иная ориентация. В них идея социального прогресса стимулирует ожидание перемен и движение к будущему, а будущее полагается как рост цивилизационных завоеваний, обеспечивающих все более счастливое мироустройство.

Техногенная цивилизация, существующая чуть более 300 лет, оказалась не только динамичной и подвижной, но и агрессивной: она подавляет, подчиняет себе, переворачивает, буквально поглощает традиционные общества и их культуры. Такое активное взаимодействие техногенной цивилизации и традиционных обществ, как правило, приводит к гибели последних, к уничтожению многих культурных традиций, по существу к гибели этих культур как самобытных целостностей. Традиционные культуры не просто оттесняются на периферию, но радикально трансформируются при вступлении традиционных обществ на путь модернизации и техногенного развития. Чаще всего эти культуры сохраняются только фрагментами в качестве исторических рудиментов. Везде культурная матрица техногенной цивилизации трансформирует традиционные культуры, преобразуя их смысложизненные установки, заменяя их новыми мировоззренческими доминантами.

Самое главное и действительно эпохальное, всемирно-историческое изменение, связанное с переходом от традиционного общества к техногенной цивилизации, состоит в возникновении новой системы ценностей. На одном из самых высоких мест в иерархии ценностей оказывается автономия личности, что традиционному обществу вообще несвойственно. Там личность реализуется только через принадлежность к какой-либо определенной корпорации, будучи ее элементом. В техногенной цивилизации возникает особый тип автономии личности: человек может менять свои корпоративные связи, он жестко к ним не привязан, может и способен очень гибко строить свои отношения с людьми, погружаться в разные социальные общности, а часто и в разные культурные традиции.

Мировоззренческие доминанты техногенной цивилизации сводятся к следующим: человек понимается как активное существо, которое находится в деятельностном отношении к миру. Деятельность человека должна быть направлена вовне, на преобразование и переделку внешнего мира, в первую очередь природы, которую человек должен подчинить себе. В свою очередь внешний мир рассматривается как арена деятельности человека, как если бы мир и был предназначен для того, чтобы человек получал необходимые для себя блага, удовлетворял свои потребности.

Конечно, это не означает, что в новоевропейской культурной традиции не возникают другие мировоззренческие идеи, в том числе альтернативные. Техногенная цивилизация в самом своем бытии определена как общество, постоянно изменяющее свои основания. В её культуре активно поддерживается и ценится постоянная генерация новых образцов, идей, концепций, лишь немногие из которых могут реализовываться в сегодняшней действительности, а остальные предстают как возможные программы будущей жизнедеятельности, адресованные грядущим поколениям. В культуре техногенных обществ можно обнаружить идеи и ценностные ориентации, альтернативные доминирующим ценностям, но в реальной жизнедеятельности общества они могут не играть определяющей роли, оставаясь как бы на периферии общественного сознания и не приводя в движение массы людей.

Идея преобразования мира и подчинения человеком природы, подчеркивает акад. Степин, была доминантой в культуре техногенной цивилизации на всех этапах ее истории, вплоть до нашего времени. Эта идея была и остается в качестве важнейшей составляющей того "генетического кода", который определял само существование и эволюцию техногенных обществ.

С пониманием деятельности и предназначения человека тесно связан такой важный аспект ценностных и мировоззренческих ориентации, характерный для культуры техногенного мира, как понимание природы как упорядоченного, закономерно устроенного поля, в котором разумное существо, познавшее законы природы, способно осуществить свою власть над внешними процессами и объектами, поставить их под свой контроль. Надо только изобрести технологию, чтобы искусственно изменить природный процесс и поставить его на службу человеку, и тогда укрощенная природа будет удовлетворять человеческие потребности во все расширяющихся масштабах. Что касается традиционных культур, то в них мы не встретим подобных представлений о природе. Природа понимается здесь как живой организм, в который органично встроен человек, но не как обезличенное предметное поле, управляемое объективными законами. Само понятие закона природы, отличного от законов, которые регулируют социальную жизнь, чуждо традиционным культурам.

С техногенной цивилизацией связан также особый статус научной рациональности в системе ценностей, особая значимость научно-технического взгляда на мир, ибо познание мира является условием его преобразования. Оно создает уверенность в том, что человек способен, раскрыв законы природы и социальной жизни, регулировать природные и социальные процессы в соответствии со своими целями. Категория научности обретает своеобразный символический смысл. Она воспринимается как необходимое условие процветания и прогресса. Ценность научной рациональности и ее активное влияние на другие сферы культуры - это характерные признаки жизни техногенных обществ.

Итак, культурологический аспект рассмотрения науки в связи с типами мирового развития (традиционалистского и техногенного) расширяет степень его воздействия на различные сферы человеческой деятельности, усиливает ее социогуманитарную значимость.

- тип

цивилизации, основанный на постоянном изменении природы и общества, использующий постоянно обновляющиеся научные достижения в производстве.

Техногенная цивилизация является довольно поздним продуктом человеческой истории. Она впервые возникает в западном регионе. Лишь в XV-XVII столетиях в европейском регионе сформировался особый тип развития, связанный с появлением техногенных обществ. Этот особый тип цивилизаций имеет определяющие признаки, которые в известной степени противоположны характеристикам традиционных обществ. С эпохи Ренессанса закладывается культурная матрица техногенной цивилизации, которая начинает свое собственное развитие в XVII в. Она проходит три стадии: сначала - прединдустриальную, затем - индустриальную и наконец - постиндустриальную. Важнейшей основой ее жизнедеятельности становится прежде всего развитие техники, технологии, в первую очередь за счет генерации все новых научных знаний и их внедрения в технико-технологичес- кие процессы. Так возникает тип развития, основанный на ускоряющемся изменении природной и социальной среды, предметного мира, в котором живет человек.

Самое главное изменение, связанное с переходом от традиционного общества к техногенной цивилизации, носит всемирно-ис- торический характер, сама инновация, оригинальность, вообще все новое. Ценностью является и автономия личности, что традиционному обществу вообще не свойственно: там личность реализуется только через принадлежность к какой-либо определенной корпорации - человек не личность, если не включен в какую-либо корпорацию.

В техногенной цивилизации возникает особый тип автономии личности: человек может менять свои корпоративные связи, он жестко к ним не привязан, может и способен строить свои отношения с людьми, погружаясь в разные социальные общности, а часто и в разные культурные традиции. Трансформации подобного рода приводят к активным изменениям социальных связей людей. В техногенной цивилизации науч- но-технический прогресс постоянно меняет типы общения, формы коммуникации людей, типы личности и образ жизни. В результате возникает отчетливо выраженная направленность прогресса с ориентацией на будущее.

Техногенная цивилизация оказалась очень динамичной, подвижной и в то же время очень агрессивной: она подавляет, подчиняет себе, переворачивает. Такое активное взаимодействие техногенной цивилизации и традиционных обществ оказывается столкновением, которое приводит к гибели последних, к уничтожению многих культурных традиций.

Техногенная цивилизация в самом своем бытии может быть определена как общество, постоянно меняющее свои основания. Поэтому в ее культуре активно поддерживается и ценится постоянная генерация новых образцов, идей, концепций. В культуре техногенных обществ всегда можно обнару- жить идеи и ценностные ориентации, альтернативные доминирующим ценностям.

Идея преобразования мира и подчинения человеком природы была доминантой в культуре техногенной цивилизации на всех этапах ее истории, вплоть до нашего времени. Ценности техногенной культуры задают принципиально иной вектор человеческой активности. Преобразующая деятельность рассматривается здесь как главное предназначение человека. Активное отношение человека к природе распространяется затем на сферу социальных отношений, которые также начинают рассматриваться в качестве особых социальных объектов, предназначенных для целенаправленного изменения.

С пониманием деятельности и предназначения человека тесно связан второй важный аспект ценностных ориентаций, который характерен для культуры техногенного мира, - понимание природы. Природа предстает как упорядоченное, закономерно устроенное «поле», в котором человек, как разумное существо, познавшее законы природы, способен осуществить свою власть над внешними процессами и объектами, поставить их под свой контроль даже в случае, когда они носят характер природной стихии. Сама преобразующая деятельность расценивается как средство, обеспечивающее власть человека и господство над внешними обстоятельствами, которые человек призван подчинить себе. Человек должен из раба природных и общественных обстоятельств превратиться в их господина, а сам процесс этого превращения понимался как овладение силами природы и силами социального развития. Изменяя путем приложения освоенных сил не только природную, но и социальную среду, человек реализует свое предназначение творца, преобразователя мира.

С этим связан особый статус научной рациональности в системе ценностей техногенной цивилизации. Особую значимость приобретает научно-технический взгляд на мир, именно научное познание мира является условием его преобразования. Оно создает уверенность в том, что человек способен, раскрыв законы природы и социальной жизни, регулировать природные и социальные процессы в соответствии со своими целями. Категория научности воспринимается как необходимое условие процветания и прогресса. Ценность научной рациональности и ее активное влияние на другие сферы культуры становится характерным признаком жизни техногенных обществ.

Н. С. Смолина

Основные понятия: техника, техногенная цивилизация, техносфера, традиционное общество, экология, экологическая этика, глобальная этика, экологическая политика, экологическая безопасность.

Современный тип цивилизации называется техногенным. Техногенная цивилизация - исторический этап в развитии западной цивилизации на индустриальной и постиндустриальной ступени общественного развития, генезис которой осуществляется преимущественно на основе науки, техники, технологий и производства (то есть наукотехники) и создаваемой ими предельно урбанизированной среды - техносферы. Наукотехника и техносфера, взаимодействуя с социумом и биосферой, подчиняют, трансформируют и разрушают их и тем самым изменяют качественные характеристики традиционного (земледельческого) общества и биосферной природы. Техногенная цивилизация зародилась с XVII века, когда наука, рациональность стали определять западноевропейское общество .

Предпосылки техногенной цивилизации:

- возникновение теоретической науки и опыта демократической регуляции социальных отношений в античности;

- возникновение христианской традиции со свойственным ей пониманием человека как созданного по образу и подобию Бога, с культом любви к человекобогу Христу, с трактовкой человеческого разума как малой копии божественного разума, способного понять замысел божественного творения.

Синтез достижений античной культуры и христианской культурной традиции в эпоху Ренессанса и последующее развитие этих идей в эпоху Реформации и Просвещения сформировали систему ценностей техногенной цивилизации, ее мировоззренческих ориентиров. Они составляют своего рода «культурную матрицу», нечто вроде генома данного типа цивилизации, обеспечивающего воспроизводство и развитие социальной жизни на определенных основаниях. Они выражены в новом осмыслении того, что есть человек, природа, пространство и время, космос, мысль, человеческая деятельность, власть и господство, совесть, честь, труд и т. п. .

Техногенная цивилизация качественно отличается от культуры традиционного общества.

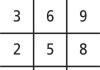

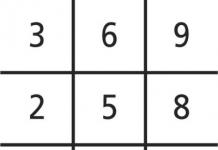

Культурная матрица традиционного общества и техногенной цивилизации (по В.С. Степину).

| Традиционное общество | Техногенная цивилизация |

| 1. Природа – целостный, живой организм, в который естественно включен человек. | 1. Природа – то, чем должен овладеть человек. |

| 2. Нет противопоставления человека природному миру. | 2. Понимание природы как упорядоченного, закономерно устроенного поля, в котором разумное существо, познающее законы природы, способно осуществить свою власть над внешними процессами и объектами, поставить их под свой контроль. |

| 3.Человек – лишь элемент в строго определенной социальной системе. | 3. Индивидуализм, автономия личности. |

| 4. Непосредственная власть одного человека над другим (деспотия). | 4. Опосредованная власть над природными и социальными обстоятельствами через власть произведенной человеком вещи. |

| 5.Интуитивно-созерцательное познание мира. | 5.Особая ценность научной рациональности, научно-технического взгляда на мир, ибо научно-техническое отношение к миру является базисным для его преобразования. |

| 6.Циклическое развитие. | 6. Поступательное развитие, прогресс. |

| 7. Замедленные темпы социальных изменений. | 7. Высокие темпы социальных изменений. |

Противоречия техногенной цивилизации:

1. Глубочайшие глобальные кризисы (экологический, энергетический, демографический и т. д.).

2. Социальные связи становятся анонимными, происходит «конец социального», т.е. распадение социального взаимодействия, атомизация общества (термин Ж. Бодрийара).

3. С одной стороны, превращение людей в простые функции, орудия эффективной экономической деятельности (зависимость от императивов технологии и экономической эффективности), с другой стороны, присущая техногенной цивилизации мощная мобилизация человеческой активности, свободной деятельности.

4. Трансформация природы человека, изменение хода эволюции на Земле (генная инженерия, биотехнологии).

5. Рост материального благосостояния в ущерб духовным потребностям.

6. Возможность техногенных катастроф, угрожающих обществу и природе.

7. Техника не экономит труд, не может побороть голод (К.С. Пигров).

8. Новоевропейская техника как центральный элемент в системе «цель – средство – результат» в разных отношениях предстает то в единстве с целью, то в единстве с результатом. В единстве с целью, в своей одухотворенности целью техника символизирует высшее, духовное. И выступает как момент становящейся ноосферы. В единстве с результатом, в своей результативности, техника предстает как принадлежащая к дольнему миру вещественности, миру косного вещества, враждебной нам техносферы .

Пути решения противоречий техногенной цивилизации:

1. Поиск новых путей развития, новых человеческих ориентиров в различных областях человеческой культуры - в философии, искусстве, религиозном постижении мира, в науке: выработка фундаментальных оснований человеческого бытия, новых ценностей, которые призваны обеспечить стратегию выживания и прогресса человечества, пересмотр прежнего отношения к природе, идеалов господства, ориентированных на силовое преобразование природного и социального мира, выработка новых идеалов человеческой деятельности, нового понимания перспектив человека.

2. Осознание нашей ответственности за сохранение природы и существование человечества, изменение нашего отношения к окружающей человека сфере жизни на Земле.

3. Разработка экологической этики (Б. Калликотт, Р. Атфильд, Ф. Метьюэ, Б. Дивол и Д. Сеженс), в рамках которой наиболее радикальные направления провозглашают отказ от идеала господства человека над природой. Однако возврат к традиционалистскому типу развития невозможен. Он мог обеспечить жизненными благами лишь небольшое население земли, без современных технологий невозможно даже минимальное жизнеобеспечение населения планеты. Кроме того, не следует забывать, что бережное отношение к природе, благоговение перед ней в традиционных культурах сопрягалось с определенным пренебрежением к человеку, жизнедеятельность которого в шкале ценностных приоритетов была как бы на вторых ролях.

4. Разработка экологической политики как основы экологической безопасности .

5. Глобальная этика – понятие, обозначающее способность к конвергенции мировых культур. Это сложная, открытая, неравновесная, динамичная система, включающая взаимоотношения человек-природа-общество. Она является точкой отсчета реальной попытки диалога, понимания между Востоком и Западом, между культурными и религиозными традициями.Глобальная этика – это новое гуманистическое мировоззрение, динамично развивающееся, вбирающее в себя универсальный консенсус этического плюрализма культур, религий, науки, образования, экономики, политики и т.д.

6. Путь расширяющегося окультуривания природной среды (В.С. Степин). В этом процессе важную роль будут играть не только природоохранные меры, направленные на сохранение тех или иных естественных локальных экосистем, но и искусственно созданные биогеоценозы, обеспечивающие необходимые условия устойчивости биосферы. Вполне возможно, что в этом благоприятном для человечества сценарии окружающая нас природная среда все больше будет аналогичной искусственно созданному парку или саду и уже не сможет воспроизводиться без целенаправленной деятельности человека.

Многие из этих подходов образуют основу для идеи коэволюции – совместной эволюции природы и человека, а также концепции устойчивого развития.

Выводы: техногенная цивилизация существует около 300 лет, но оказалась весьма динамичной, подвижной и очень агрессивной: она подавляет, подчиняет себе, переворачивает, буквально поглощает традиционные общества и их культуры, что приводит к уничтожению многих культурных традиций, по существу, к гибели этих культур как самобытных целостностей. Техногенная цивилизация в самом своем бытии определена как общество, постоянно изменяющее свои основания. Поэтому в ее культуре активно поддерживается и ценится постоянная генерация новых образцов, идей, концепций, ценятся инновации, свобода творчества. Характерный для техногенной цивилизации пафос покорения природы и преобразования мира порождал особое отношение к идеям господства силы и власти, что привело человечество к глобальным кризисам и катастрофам. Современная наука и техника вынуждены решать эти «рукотворные» проблемы. Однако без мировоззренческого сдвига в сторону экологического и гуманистического сознания решение этих проблем представляется мало возможным.

§4. Технологический детерминизм. Технократия и технофобия.

Основные понятия: технологический детерминизм, технократия, технофобия, технологический «эвдемонизм», технологический «алармизм», техницизм, антитехницизм, футурошок.

Одним из дискуссионных вопросов философии техники является вопрос об отношении человека к технике. В связи с этим можно выделить такие понятия и установки, как:

Технологический детерминизм - теоретико-методологическая установка в философских и социологических концепциях, исходящая из решающей роли техники и технологии в развитии социально-экономических структур .

Технологический детерминизм включает в себя следующие постулаты:

- техника обладает "автономией развития" - как в смысле собственной логики развития, так и в смысле независимости от социокультурного контроля;

- развитие техники понимается как прогресс (и в том плане, что все без исключения технические новации прогрессивны, и в плане исчерпанности социального прогресса как такового прогрессом техники);

- развитие техники носит эмерджентный характер (англ. to emerge - внезапно возникать), т.е. не испытывает никакого влияния извне, со стороны других социальных феноменов, - напротив, выступает финальной детерминантой всех социальных преобразований и культурных модификаций.

Формы технологического детерминизма:

1.Технологический «эвдемонизм» (от греч. слова «eudaimonia» - «блаженство») направление, фактически элиминирующее все негативные последствия технической деятельности человека и поэтому в техническом прогрессе видит одни только позитивные моменты.

2.Технологический «алармизм» (от фр. слова «alarmiste» - «беспокойство», «тревога») – направление, не видящее в прогрессе ничего позитивного, сводящее его к одним только негативным последствиям .

В философии техники существует методологическая установка, противостоящая технологическому детерминизму и основывающаяся на идее: наряду с техникой, важными детерминантами исторического процесса выступают факторы социально-политического, экономического и экологического порядка (Г. Рополь, С. Карпентер), а сама техника в своем развитии детерминирована воздействием со стороны эволюции социально-экономических структур (Гелен, Хабермас).

Подходы к оценке роли техники в обществе в XX веке:

1. Техницизм : полагает технический прогресс безусловно позитивным фактором социально-исторического процесса;

2. Антитехницизм : видит в технике угрозу человеческому в человеке. Крайним выражением антитехницизма выступаеттехнофобия – концептуальная установка, согласно которой техника рассматривается и трактуется как основная причина (источник) отчужденности человека как от природы, так и от самого себя, а, стало быть, и как главная опасность, угрожающая его собственному существованию .

История технофобии:

· Первобытное время: зародилась вместе с самой техникой. Элементы демонизации техники можно найти еще в первобытном мифе.

· Средневековье: представлении о технике как небогоугодном предприятии.

· Новое время (эпоха первоначального накопления капитала в Европе): технофобия приобретает новое измерение, которое можно было бы охарактеризовать как социально-экономическое. Ж.-Ж. Руссо, по существу идеализируя в естественном состоянии невежество и называя его не иначе как «счастливым», призывает вернуться назад к природе.

Технофобия выражает боязнь интеллигентных кругов индустриально развитых стран перед угрозой дегуманизации общества, его духовного оскудения под воздействием все более могущественной техники и резкого усиления роли последней в социально-экономическом развитии (Т. Адорно, Г. Маркузе, Л. Мэмфорд, Ж. Эллюль и др.).

Представители технофобии:

Т. Адорно: фетишизация техники и ее возрастающих возможностей приводит к отчуждению и овеществлению человека и его бездуховности, в результате чего технологизация общества предстает как «неудавшаяся цивилизация».

Ж. Эллюль: главная опасность безудержного технического прогресса заключается в том, что, будучи созданной в качестве средства подчинения среды человеку, техника сама становится средой, вследствие чего окружающая нас среда предстает как «вселенная Машины», подчиняющая себе и самого человека. Поэтому в современных условиях «техника - фактор порабощения человека» .

Однако, несмотря на все предостережения, нужен не отказ от техники как таковой, а радикальное отвержение «идеологии техники», бездумного техницизма.

Страх перед техникой выражен в концепции футурошока.Футурошок (Э. Тоффлер) - шок будущего, психологическая реакция человека или общества на стремительные и радикальные изменения в его окружении, вызванные ускорением темпов технологического и социального прогресса. Естественная защитная реакция от футурошока, возникающая в человеческом обществе - принижение значения науки, превращение науки в одно из предприятий группы учёных, которое не имеет никакого преимущества перед другими способами познания действительности

Технологический детерминизм выступает как идейная основа технократизма.

Технократизм - распространенный в западной общественной мысли принцип объяснения общественного развития, согласно которому власть в обществе должна принадлежать технократам - носителям технического прогресса, высшим слоям технических специалистов .

Развитие идеи технократии:

1). Термин технократизм применил Т. Веблен в рамках своего учения об институционализме ("Инженеры и система цен", 1919).

Основные идеи:

- Капитализм пpоходит две ступени pазвития:

· стадию пpедпpинимателя, (власть и собственность пpинадлежат пpедпpинимателю),

· стадию господства финансиста (финансисты оттесняют пpедпpинимателей). Для последней стадии особенно хаpактеpна пpотивостояние между индустpией и бизнесом, интеpесы котоpых совеpшенно pазличны. Под индустpией Веблен понимал сфеpу матеpиального пpоизводства, основанную на машинной технике, под бизнесом - сфеpу обpащения (биpжевых спекуляций, тоpговли, кpедита и т.д.).

- Индустpия пpедставлена не только функциониpующими пpедпpинимателями, но и инженеpно-техническим пеpсоналом, менеджеpами, pабочими. Все эти слои заинтеpесованы в совеpшенствовании пpоизводства и потому являются носителями пpогpесса. Hапpотив, пpедставители бизнеса оpиентиpованы исключительно на пpибыль, и пpоизводство как таковое их не волнует.

- Основную роль в грядущих преобразованиях призваны сыграть инженеры – технократы - лица, идущие к власти на основании глубокого знания современной техники.

- Интеpесы научно-технического пpогpесса для технократов важнее личного обогащения.

- На стадии господства финансистов, тормозящих развитие индустрии, научно-техническая интеллигенция начинает всеобщую стачку, котоpая паpализует пpомышленность. Паpалич экономики заставляет "пpаздный класс" (финансистов) отступить. Власть пеpеходит в pуки технокpатов, пpиступающих к пpеобpазованию индустpиальной системы на новых началах. Веблен утвеpждает, что достаточно объединиться незначительному числу инженеpов (вплоть до одного пpоцента их общего числа), чтобы "пpаздный класс" добpовольно отказался от власти.

- Социальный прогресс фактически осуществляется усилиями технических специалистов, ибо если интересы промышленников есть всегда интересы конкретной корпорации или социальной группы, то инженеры выражают интересы развития техники как таковой, т.е. - в системе отсчета технологического детерминизма - интересы общества в целом и общественного прогресса.

- Будучи носителями "технической рациональности", инженеры знают, какие социальные условия являются наиболее благоприятными для объективации эволюционного потенциала техники, а обладая "природным инстинктом мастерства", могут организовать социальное управление таким образом, чтобы эти условия ("совершенный социальный механизм") были реализованы на практике .

2) Дж. Гэлбрейт (американский экономист, представитель старого (Вебленского) институционального течения, один из видных экономистов-теоретиков XX века) вводит понятие "техноструктура" - иерархическая система технических специалистов, чей "статус-уровень" зависит от уровня принятия решения. В свою очередь техноструктура в иерархии общества в целом выступает подлинным субъектом принятия всех масштабных социальных решений, влияющих на выбор тенденций социального развития. В управлении обществом происходит неочевидный, но содержательно чрезвычайно значимый сдвиг: функции контроля переходят от субъекта собственности к субъекту "технической рациональности", техническому персоналу и персоналу управления - имеет место реальное становление технократии как власти технической элиты, получившее в литературе название "молчаливой революции" (Белл) или "революции менеджеров" (Дж. Бернхэм). Техническая интеллигенция становится субъектом политических решений. Однако в философии техники оформляется и значительная критическая линия, настаивающая на том, что концепция технократии есть не более, чем теоретическая модель, имеющая чисто гипотетический статус (М. Аллен, М. Сореф).

3) К 1980-м концепция технократии сменяется концепцией экспертократии , вбирающей в себя идеи гуманизации и гуманитаризации культуры и более гибко фиксирующей статус и роль интеллигенции (как "значимого маргинала") в системе общества. Концепция экспертократии базируется на теории "нового класса", под которым понимается группа высокообразованных специалистов, чей доход не определяется собственностью, но прямо пропорционален интеллектуально-творческому потенциалу. В центре концепции экспертократии стоит, таким образом, не технический специалист и не менеджер, но эксперт - специалист-ученый.

4) В 1980-х на базе технократической и экспертократической концепций сложилось направление неотехнократизма , задающее новое, синтетическое видение роли технической и гуманитарной интеллигенции в современном обществе. В рамках неотехнократизма научно-техническое развитие мыслится как один из определяющих факторов социального процесса, нуждающийся, однако, в оценочном и - при необходимости - корректирующем контроле и вмешательстве экспертов, причем не только специально-технического, но и широкого гуманитарного профиля. Нормативное требование параллелизма дисциплинарной (технической) и гуманитарной экспертиз любых инноваций фундирует в неотехнократизме стратегию "системной рациональности" (В. Бюль) и "гуманизации техники" (Дж. Уайнстейн) .

Выводы: с одной стороны, в философии техники существует позиция технократии - техницистская программа (Д. Белл, О. Тоффлер, Т. Веблен), согласно которой не нужно мешать научно-техническому прогрессу, с другой стороны, существует позиция технофобов, выражающая страх человечества перед стремительным распространением техники во все сферы жизни. Вместе с тем, существует социотехническая программа, выражающая необходимость совершенствования социальных институтов, экономических и политических структур, влияющих на характер технического развития (А. Гелен, Ю. Хабермас).

Контрольные вопросы.

Техногенная цивилизация - это общество, для которого характерны: стремление преобразовать природу в своих интересах; свобода индивидуальной деятельности, определяющая относительную независимость по отношению к социальным группам. Техногенная цивилизация - особый тип социального развития, характеризуемый следующими признаками:

- высокая скорость социальных изменений;

- интенсивное развитие материальных оснований общества (взамен экстенсивных в традиционных обществах);

- перестройка оснований жизнедеятельности человека.

История техногенной цивилизации началась с развития античной культуры, прежде всего культуры полисной, которая подарила человечеству два великих открытия - демократию и теоретическую науку. Эти два открытия - в сфере регуляции социальных связей и в способе познания мира стали важными предпосылками для будущего, принципиально нового типа цивилизационного прогресса. Второй и очень важной вехой в истории формирования техногенной цивилизации стало европейское Средневековье с особым пониманием человека, созданного по образу и подобию Бога, с культом человеческого разума, способного понять и постигнуть тайну божественного творения, расшифровать те письмена, которые Бог заложил в мир, когда его создавал. Целью познания считалась именно расшифровка промысла Божьего, плана божественного творения. В эпоху Ренессанса происходит восстановление многих достижений античной традиции. С этого момента закладывается культурная матрица техногенной цивилизации, которая начинает свое собственное развитие с XVII в. При этом она проходит три стадии - предындустриальную, индустриальную и, наконец, постиндустриальную. Важнейшей основой жизнедеятельности на постиндустриальной стадии становится развитие техники и технологий, причем не только путем стихийно протекающих инноваций в сфере самого производства, но и за счет генерации все новых научных знаний и их внедрения в технико-технологические процессы.

Так возникает особый тип развития, основанный на ускоряющемся изменении природной среды, предметного мира, в котором живет человек. Изменение этого мира приводит к активным трансформациям социальных связей людей. В техногенной цивилизации научно-технический прогресс постоянно меняет типы общения, формы коммуникации людей, типы личности и образ жизни. В результате возникает отчетливо выраженная направленность прогресса с ориентацией на будущее.

Для культуры техногенных обществ характерно представление о необратимом историческом времени, которое течет от прошлого через настоящее в будущее. В большинстве традиционных культур доминировали иные понимания: время чаще всего воспринималось как циклическое, когда мир периодически возвращается к исходному состоянию. В традиционных культурах считалось, что "золотой век" уже пройден, он позади, в далеком прошлом. Герои прошлого создали образцы поступков и действий, которым следует подражать. В культуре техногенных обществ иная ориентация. В них идея социального прогресса стимулирует ожидание перемен и движение к будущему, а будущее полагается как рост цивилизационных завоеваний, обеспечивающих все более счастливое мироустройство.

Техногенная цивилизация, существующая чуть более 300 лет, оказалась не только динамичной и подвижной, но и агрессивной: она подавляет, подчиняет себе, переворачивает, буквально поглощает традиционные общества и их культуры. Такое активное взаимодействие техногенной цивилизации и традиционных обществ, как правило, приводит к гибели последних, к уничтожению многих культурных традиций, по существу к гибели этих культур как самобытных целостностей. Традиционные культуры не просто оттесняются на периферию, но радикально трансформируются при вступлении традиционных обществ на путь модернизации и техногенного развития. Чаще всего эти культуры сохраняются только фрагментами в качестве исторических рудиментов. Везде культурная матрица техногенной цивилизации трансформирует традиционные культуры, преобразуя их смысложизненные установки, заменяя их новыми мировоззренческими доминантами.

Самое главное и действительно эпохальное, всемирно-историческое изменение, связанное с переходом от традиционного общества к техногенной цивилизации, состоит в возникновении новой системы ценностей. На одном из самых высоких мест в иерархии ценностей оказывается автономия личности, что традиционному обществу вообще несвойственно. Там личность реализуется только через принадлежность к какой-либо определенной корпорации, будучи ее элементом. В техногенной цивилизации возникает особый тип автономии личности: человек может менять свои корпоративные связи, он жестко к ним не привязан, может и способен очень гибко строить свои отношения с людьми, погружаться в разные социальные общности, а часто и в разные культурные традиции.

Мировоззренческие доминанты техногенной цивилизации сводятся к следующим: человек понимается как активное существо, которое находится в деятельностном отношении к миру. Деятельность человека должна быть направлена вовне, на преобразование и переделку внешнего мира, в первую очередь природы, которую человек должен подчинить себе. В свою очередь внешний мир рассматривается как арена деятельности человека, как если бы мир и был предназначен для того, чтобы человек получал необходимые для себя блага, удовлетворял свои потребности.

Конечно, это не означает, что в новоевропейской культурной традиции не возникают другие мировоззренческие идеи, в том числе альтернативные. Техногенная цивилизация в самом своем бытии определена как общество, постоянно изменяющее свои основания. В её культуре активно поддерживается и ценится постоянная генерация новых образцов, идей, концепций, лишь немногие из которых могут реализовываться в сегодняшней действительности, а остальные предстают как возможные программы будущей жизнедеятельности, адресованные грядущим поколениям. В культуре техногенных обществ можно обнаружить идеи и ценностные ориентации, альтернативные доминирующим ценностям, но в реальной жизнедеятельности общества они могут не играть определяющей роли, оставаясь как бы на периферии общественного сознания и не приводя в движение массы людей.

Идея преобразования мира и подчинения человеком природы, подчеркивает акад. Степин, была доминантой в культуре техногенной цивилизации на всех этапах ее истории, вплоть до нашего времени. Эта идея была и остается в качестве важнейшей составляющей того "генетического кода", который определял само существование и эволюцию техногенных обществ.

С пониманием деятельности и предназначения человека тесно связан такой важный аспект ценностных и мировоззренческих ориентации, характерный для культуры техногенного мира, как понимание природы как упорядоченного, закономерно устроенного поля, в котором разумное существо, познавшее законы природы, способно осуществить свою власть над внешними процессами и объектами, поставить их под свой контроль. Надо только изобрести технологию, чтобы искусственно изменить природный процесс и поставить его на службу человеку, и тогда укрощенная природа будет удовлетворять человеческие потребности во все расширяющихся масштабах. Что касается традиционных культур, то в них мы не встретим подобных представлений о природе. Природа понимается здесь как живой организм, в который органично встроен человек, но не как обезличенное предметное поле, управляемое объективными законами. Само понятие закона природы, отличного от законов, которые регулируют социальную жизнь, чуждо традиционным культурам.

С техногенной цивилизацией связан также особый статус научной рациональности в системе ценностей, особая значимость научно-технического взгляда на мир, ибо познание мира является условием его преобразования. Оно создает уверенность в том, что человек способен, раскрыв законы природы и социальной жизни, регулировать природные и социальные процессы в соответствии со своими целями. Категория научности обретает своеобразный символический смысл. Она воспринимается как необходимое условие процветания и прогресса. Ценность научной рациональности и ее активное влияние на другие сферы культуры - это характерные признаки жизни техногенных обществ.

Итак, культурологический аспект рассмотрения науки в связи с типами мирового развития (традиционалистского и техногенного) расширяет степень его воздействия на различные сферы человеческой деятельности, усиливает ее социогуманитарную значимость.