Теории истины (классическая, когерентная, прагматистская, конвенциональная, диалектико-материалистическая). С какими трудностями столкнулась классическая концепция истины?

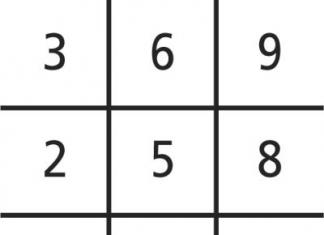

Истина - есть соответствие представлений или утверждений реальному положению дел, т. е. соответствие наших знаний действительности. Действительность в данном определении понимается очень широко:

- а) объективная реальность (внешний мир);

- б) субъективная реальность (внутренний духовный мир);

Согласно классической концепции, истина есть знание, соответствующее действительности. С точки зрения такого подхода, главным свойством истины является объективность - независимость от человека. Например, Аристотель определял истину как соответствие знания предметам (корреспондентская теория).

Согласно когерентной теории, истина - есть знание, согласованное с уже имеющимися теориями (Гегель).

С точки зрения прагматизма, истина - знание, ведущее к успешному действию. Критерием истины является полезность, эффективность (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи).

Согласно конвенционализму, истина является результатом соглашения ученых по выбору наиболее целесообразной и удобной в использовании научной теории (А. Пуанкаре).

Диалектико-материалистическая концепция истины дополняет и развивает классическую концепцию. Она включает в себя представления об объективной истине, абсолютной и относительной истине, конкретности истины.

Объективная истина - такое содержание наших знаний, которое не зависит от воли и сознания людей и которое адекватно отражает предметы и явления действительности.

Объективная истина включает в себя абсолютную и относительную истину.

Абсолютная истина - это 1) полное, исчерпывающее знание о мире; 2) элементы знания, которые не подлежат изменению и уточнению в будущем.

Относительная истина - 1) неполное, не исчерпывающее знание о мире, 2) элементы знания, которые будут в дальнейшем уточняться, развиваться.

Классическая концепция истины столкнулась со значительными трудностями.

Первая трудность связана с понятием действительности. Чтобы иметь возможность сопоставлять знание с действительностью, мы должны быть уверены в ее подлинности. А уверенности как раз нет, потому что мы сравниваем наше знание не с самой действительностью, а с нашим восприятием ее. Наши восприятия, сформированные образы не могут быть независимы от наших познавательных способностей. Круг замкнулся.

Вторая трудность связана с необходимостью уточнения самого понятия «соответствие». Ведь отношения между мыслями и действительностью не являются простым соответствием. Мысль, образ - не копия действительности, а сложное идеальное образование, которое имеет многоуровневую структуру. Реально мы сравниваем знания с фактами, но сами факты так же выражаются в утверждениях. Следовательно, мы устанавливаем лишь соответствие одних утверждений другим.

Третья трудность вызвана проблемами соответствия как такового. Как быть с утверждениями типа «все имеет причину», «энергия не уничтожается»? С какого рода конкретными объектами или фактами можно соотнести эти утверждения, если они относятся ко всему на свете?

Четвертая трудность связана с наличием плюрализма истин. К примеру, человек изучает науки: биологию, медицину, антропологию, социологию, экономику, этику и т. д. Каждая из них дает свое знание о человеке, которое невозможно объединить в одно целое или предпочесть одно другому.

Трудности классической концепции еще более очевидны на фоне обнаруженных в ней логических парадоксов. К примеру, парадокс лжеца. Если лжец утверждает о самом себе: «Я лгу», то он описывает факт своего неискреннего поведения. Вместе с этим его высказывание достоверно, поэтому истинно. Следовательно, лжец - достопорядочный человек, потому что он говорит истину.

В каком отношении находится классическая концепция истины к диалектическому материализму? В самом общем виде ответ на этот вопрос можно сформулировать следующим образом: диалектико-материалистическое учение об истине является преемником классической концепции истины и вместе с тем представляет собой качественно новый этап в ее развитии.

Классическое понятие истины в снятом виде содержится в диалектико-материалистической трактовке объективной истины как знания, соответствующего объективному миру. Как отмечает Г. Д. Левин, этот момент

" D. O"Connor. The correspondence theory of truth, p. 103.

отражен практически во всех определениях истины, которые приводятся в советской философской литературе". Проанализировав работы советских философов, он подразделяет имеющиеся в них определения истины на четыре группы. В первую группу входят определения, характеризующие истину через понятие соответствия. Ко второй группе относятся определения, в которых понятие соответствия в той или иной форме уточняется на основе понятий отражения, адекватности, изоморфизма, гомоморфизма. В определениях третьей группы указывается, что истина представляет собой не просто знание, соответствующее действительности, но знание, обладающее рядом других дополнительных признаков - причинной обусловленностью, предметом, практической обоснованностью и т. д. К четвертой группе принадлежат определения, характеризующие истину как «правильное» отражение действительности. Определения этого рода носят тавтологический характер и выполняют не научную, а педагогическую функцию.

Нам хотелось бы подчеркнуть связь диалектико-материалистической теории истины не вообще с корреспондентскими теориями, а с классической концепцией истины, причем с материалистическим ее вариантом. Как уже отмечалось выше, в западной философии между понятиями «классическая теория» и «корреспондентская теория» часто ставится знак равенства. В этом мы могли убедиться из приведенных фрагментов работ О"Коннора, Поппера и др. Однако эти понятия, строго говоря, не совпадают.

То, что в зарубежной литературе обычно называют корреспондентской теорией истины, представляет собой просто схему определения понятия истины. Согласно этой схеме, если х соответствует некоторому у, то х является истинным, или символически: Сху>Тх. Здесь х и у представляют собой предложения, С - оператор соответствия, а Т - предикат истинности.

Такая схема является чрезвычайно общей. Она не определяет характера отношения соответствия, которое может быть самым различным. Мы можем допустить, например, что х - это некоторое предложение, а у - то, что утверждается х. В таком случае С - это семантиче-

" См. Г. Д. Левин. Теория соответствия и марксистская концепция истины. - «Практика и познание». М., 1973.

ское отношение, а Г - истина в семантическом, а следовательно, и в классическом смысле. Но можно также допустить, что х - это предложение, вопрос об истинности которого обсуждается, а у - другое предложение, представляющее формулировку некоторого принципа, например принципа экономии мышления. В этом случае С выражает согласованность х с у. В результате получается вариант когерентной теории истины, известной под названием концепции экономии мышления Маха: истинно то, что соответствует требованию экономной формулировки мысли.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что если схему Сху>Тх рассматривать как выражение существа корреспондентских теорий, то последние могут быть не только семантическими, но и синтаксическими, т. е. определяющими истину не через семантическое отношение предложения к его содержанию, а через соответствие одного предложения другому, через их согласованность. Но даже и семантические теории могут существенно различаться между собой. Скажем, возможна следующая классификация корреспондентских теорий семантического типа:

а) нестрого корреспондентские и нестрого семантические;

б) строго корреспондентские и нестрого семантические;

в) строго корреспондентские и строго семантические;

г) нестрого корреспондентские и строго семантические ".

Эта классификация включает самые разнородные, подчас противоположные, концепции истины.

Таким образом, квалификация истины как соответствия мало что говорит о ее содержании, а причисление теории истины к теории соответствия (или корреспондентской теории) подчас не раскрывает ее сущности. Поэтому в рамках диалектико-материалистического подхода недостаточно просто констатировать корреспондентский характер истины, необходимо указать на ее связь с классической концепцией истины, которая рассматривает истину как семантическое понятие и трактует соответствие в смысле воспроизведения действительности.

" «Readings in semantics». Urbana, Chicago, London, 1974, p. 663.

Связь диалектико-материалистической теории истины с классической концепцией является одним из проявлений отношения диалектического материализма к философскому наследию прошлого. Классическая концепция истины представляет собой одно из величайших достижений философской мысли. Она аккумулировала многовековой опыт человеческого познания, развития науки. И то обстоятельство, что диалектический материализм развивает эту концепцию, свидетельствует как раз в пользу того, что он выступает в качестве преемника лучших традиций научной и философской мысли.

Установление связи диалектико-материалистической концепции истины с классической концепцией представляется важным и с другой точки зрения. Классическая концепция истины в том ее виде, в каком она развивалась в домарксистской философии, столкнулась с серьезными трудностями. Эти трудности оказались неразрешимыми для философии прошлого. Современная буржуазная философия в лице ведущих своих направлений «устранила» эти трудности путем отказа от классической концепции. Именно это и составляет сущность всевозможных «неклассических» теорий истины - когерентной, прагматической, конвенционалистской. Рассмотрение классической концепции истины в связи с диалектическим материализмом показывает, что трудности, с которыми столкнулась эта концепция, вовсе не требуют отказа от нее. Они могут быть успешно преодолены, но достичь этого можно лишь при углублении классического понятия истины, его развития на основе диалектико-материалистической теории познания.

Объективность истины

Дальнейшее развитие диалектическим материализмом классической концепции истины состоит прежде всего в обосновании объективности истины. В. И. Ленин указывал, что понятие объективной истины характеризует такое содержание человеческих представлений, которое не зависит от субъекта, не зависит ни от человека, ни от человечества!. Это не означает, что объективная истина является элементом объективного мира. Характеризуя человеческие знания, она проявляется в субъек-

1 См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 123.

тивной форме. Но она характеризует человеческие знания не с точки зрения этой субъективной формы, а с точки зрения их объективного содержания. Объективную истину можно определить как содержание человеческих знаний, которое соответствует объективному миру, т. е. воспроизводит его. Именно в силу этого обстоятельства объективная истина не зависит от субъекта.

Что же, собственно говоря, нового дает понятие объективной истины по сравнению с классической концепцией истины? Не содержится ли основной смысл понятия объективности истины в трактовке истины как соответствия знаний фактам? Поппер без каких-либо оговорок называет классическую концепцию истины теорией объективной истины. Поводом для такого рода квалификации классической концепции истины служит то, что альтернативные ей теории - когерентная, прагматическая и др. - носят явно выраженный субъективистский характер. В отличие от них классическая концепция понимает под истиной нечто, не зависящее от субъективной точки зрения, и именно поэтому она может считаться теорией объективной истины. «Это можно извлечь,- пишет Поппер,- из того факта, что она позволяет сделать нам следующие утверждения: теория может быть истинной, если даже никто не верит в нее и если даже мы не имеем никаких оснований для ее признания и для веры в то, что она является истинной» 1.

Здесь следует отметить, что признание соответствия знаний фактам еще не эквивалентно признанию их соответствия объективному миру. Нужно иметь в виду следующие два обстоятельства. Во-первых, то, что ученые обычно называют фактом, представляет собой не элемент объективного мира, а определенный вид нашего знания о нем. Соответствие некоторого теоретического предложения эмпирическому факту - это отношение, которое реализуется в рамках системы знаний. Судить об объективной истинности предложения, соответствующего фактам, можно лишь на основе нетривиального анализа фактов под углом зрения их отношения к объективному миру и материалистической интерпретации этого отношения. Во-вторых, признание истиной соответствия утверждений фактам само по себе еще не устраняет субъективизма. Иллюстрацией этого может служить

" К. Popper. Conjectures and refutations, p. 225.

корреспондентская теория истины Л. Витгенштейна, которая была развита на основе солипсистской философии.

Важнейшей особенностью диалектико-материалистического учения об истине является то, что оно вводит понятие объективной реальности, которая рассматривается как референт истины. Диалектический материализм утверждает, что человек в своей познавательной деятельности способен установить связь логических конструкций не просто с миром ощущений, а с лежащим вне его объективным миром. Эта идея является основополагающей для диалектико-материалистического учения об истине.

Мысль о том, что истина - это знание, соответствующее объективному миру, может показаться не новой и к тому же весьма элементарной. Она действительно не нова в том смысле, что попытки ввести понятие объективной истины встречались задолго до диалектического материализма. Однако эти попытки не привели к созданию логически стройной концепции объективной истины. И это связано со сложностью проблемы отображения объективного мира в системе знания.

В прошлом идея объективности истины развивалась преимущественно домарксовским материализмом. Его представители считали, что истинное знание есть знание, полученное без учета влияния познавательного процесса. Но эта концепция истины оказалась неудовлетворительной в силу того, что не учитывала всей сложности процесса познания. Отождествляя истину с отображением объективного мира в его «чистом» виде, она не учитывала или игнорировала тот факт, что в реальном познании человек имеет дело не просто с объективным миром «самим по себе», а с миром, заданным через ощущения и понятия. При этом ощущения и понятия лишь частично обусловлены отображаемыми ими объектами. Они характеризуются субъективной формой, зависящей от структуры органов чувств и мышления.

В отличие от материалистов прошлого некоторые представители идеализма и агностицизма сделали упор на субъективную форму познания, которую они интерпретировали как непреодолимое препятствие на пути к достижению объективной истины. Эта линия критики понятия объективной истины, у истоков которой стояли Беркли, Юм, Кант, в новейшее время нашла поддержку у неопозитивистов. Неопозитивисты так же, как и их

предшественники, избрали главным объектом своей критики понятие объективной реальности, которое является предпосылкой понятия объективной истины. Правда, в отличие от крайних субъективных идеалистов, неопозитивисты допустили существование объективного мира. Однако тезис о существовании этого мира не является, с их точки зрения, научным утверждением, ибо всякое такое утверждение должно опираться на опыт и допускать эмпирическую проверку. Понятие же объективной реальности - это понятие о трансцендентной сущности, которая по определению находится вне опыта и поэтому не может им контролироваться. Тезис о существовании объективного мира выражает лишь метафизическую веру людей. Только в рамках метафизики человек вправе пользоваться понятием объективной реальности.

Отказ от понятия объективной реальности и вместе с тем от понятия объективной истины имел роковые последствия для классической концепции истины. В самом деле, если понятие объективной реальности устраняется из научного познания, то какой же реальности соответствует истинное знание? Неопозитивисты отвечали: непосредственной чувственно заданной реальности. Однако «реальность» такого рода является концептуализированной, т. е. зависящей от мышления человека. Уяснение этого обстоятельства приводит в таком случае к отказу от классической концепции истины как соответствия знаний действительности. Как уже упоминалось, неопозитивист Нейрат пришел к выводу, что истина является не односторонним соответствием теоретических предложений предложениям о чувственных восприятиях, а свойством взаимной согласованности этих двух типов предложений.

Некоторые современные западные философы понимают ту роль, которую играет понятие объективной реальности в обосновании классической концепции истины. Они вполне справедливо считают, что классическое понятие истины может быть сохранено только в форме понятия объективной истины. Однако незнание диалектики или игнорирование ее обрекают попытки восстановления понятия объективной истины на неудачу. Самое большее, чего добиваются эти философы,- это возврата к созерцательной трактовке объективной истины домарксов-

ского материализма. В этом отношении весьма примечателен пример английского философа О’Коннора.

О’Коннор в уже упоминавшейся нами книге «Корреспондентская теория истины» указывает, что классическая концепция сталкивается с фундаментальной трудностью, заключающейся в том, что факты, являющиеся основой истины, суть не реальность сама по себе, а нечто, зависящее от нашей концептуализации. Он считает, что указанная трудность может быть преодолена, если будет принята гипотеза, вводящая в рассмотрение понятие объективной реальности. Согласно этой гипотезе, теория истины должна учитывать следующие компоненты:

А. Статус рерум (действительность сама по себе).

В. Вещи и их свойства, ситуации, события в их концептуализированной форме.

С. Эмпирические утверждения.

Связи между А и В представляют собой познавательные процессы формирования ощущений, восприятий и понятий. В является селективно протекающей и редакторской версией статуса рерума, С - селективно протекающей и редакторской версией В. Истинностное отношение связывает С с А.

О’Коннор отвергает точку зрения Остина, который рассматривает истину как результат семантической конвенции, и подчеркивает, что, хотя предложения, выражающие истину, и предполагают семантические конвенции, они, однако, «не ответственны» за истину. Задача этих конвенций заключается в том, чтобы объяснить значение, которое является необходимым условием для истины (так же как для лжи). Но если какие-либо утверждения истинны - и мы знаем, какие именно,- то должны быть черты статуса.рерума, которые передаются утверждениям таким путем, что мы можем использовать их как надежные заменители статуса рерума.

Язык, по мнению О’Коннора, должен быть в некотором смысле заслуживающей доверия картой или моделью неконцептуализированного мира. И если х является моделью или картой у, то х должно обладать некоторыми структурными чертами у. «Схема гипотез... обладает такими структурными чертами статуса рерума, которые передаются концептуально и лингвистически. Именно наличие этих черт зависит в первую очередь от

нашего сенсорного аппарата и наших способностей концептуализации» 1.

На фоне идеалистических концепций истины и нападок на учение об объективной истине, столь характерных для современной буржуазной философии, работа О’Коннора выступает как прогрессивное явление. Ее пафос - в защите классической концепции истины, причем в материалистическом ее варианте. Однако следует признать, что позиция О’Коннора страдает недостатками и уязвима для идеалистической критики. Она очень напоминает позиции, которые занимали в вопросе об истине представители старого, созерцательного материализма. Одним из недостатков концепции О’Коннора является то, что ключевые понятия и принципы материализма здесь не обосновываются, а просто декларируются и принимаются в форме гипотез. Так, необходимость гипотезы объективной реальности объясняется им лишь ссылкой на то, что такого рода гипотеза позволяет преодолеть возможное «сползание» на точку зрения когерентной теории истины и сохранить классическую концепцию истины.

Совершенно иным является подход к проблеме объективности истины, который развивается на основе диалектического материализма. Диалектический материализм видит путь реабилитации понятия объективной истины не в возврате к созерцательным концепциям домарксов-ского материализма, а в развитии этого понятия на основе диалектики. Важнейшей чертой диалектического подхода к проблеме объективности истины является рассмотрение объективной истины в связи с общественно-исторической практикой.

Категория практики дает возможность понять, чем именно обусловлена необходимость объективно-истинного знания и в чем заключается механизм его формирования. Роль практики как фактора, соединяющего и сопоставляющего человеческие знания с объективным миром, проявляется в том, что она выступает, с одной стороны, как материальная деятельность, формирующая объективный предмет познания путем выявления и выделения определенных свойств объективного мира, а с другой - как деятельность, формирующая субъект познания.

Важнейшей особенностью диалектического материализма является совершенно новое понимание объектив-

" D. O"Connor. The correspondence theory of truth, p. 131.

ного предмета знания, которому соответствуют истинные утверждения. Для диалектического, материализма реальный предмет знания - это не объективный мир «сам по себе», а объективный мир, заданный через практику. О качестве вещей, предметов материального мира, о том, что они собой представляют, можно судить лишь по тем свойствам, в которых эти качества проявляются. Но свойства данного предмета можно выявить через его взаимодействие с другими предметами. Причем от характера этого взаимодействия зависит то, какие именно свойства предмета выявляются. Заданность предметов материального мира через практику определяется теми свойствами, которые выявлены через систему взаимодействий, организованных посредством материальной деятельности человека. Именно эти свойства и составляют сформированный практикой предмет наших утверждений о внешнем мире, предмет объективной истины.

Выявление у предметов материального мира лишь определенного числа свойств, которые и становятся предметом знания, означает в известном смысле изменение этих предметов. Они перестают быть предметами, существующими «сами по себе». Однако практическая их заданность не лишает их свойства объективности. Это лишь делает объективность относительной к определенному уровню практики, относительной в том смысле, что посредством практики исторически определенного периода оказывается возможным выявить определенный набор свойств природы и сформировать исторически определенный предмет научного познания.

Практика «ответственна» не только за предмет, но и за субъект познания. Логические категории не являются произвольным изобретением человеческого рассудка. Они сформировались на основе практической деятельности и выступают отражением практики. Практика сыграла важную роль в формировании не только логического аппарата, но и ощущений человека. Хотя ощущения возникли в ходе биологической эволюции, их концептуальный компонент можно рассматривать как результат социальной эволюции.

Приспособленность субъекта к практике не означает его отрыва от объективного мира. Активно воздействуя на объективный мир своей материальной деятельностью, человек не только видоизменяет этот мир, но вместе с тем подчиняет свою деятельность законам объектив

ного мира. В силу этого человеческая практика не может рассматриваться как чисто субъективная человеческая деятельность. Она заключает в себе объективное содержание, выявляет и выражает свойства объективного мира. Соответствие практике означает поэтому соответствие объективному миру.

С учетом вышеизложенного можно предложить следующую альтернативу схеме Д. О’Коннора, вытекающую из диалектико-материалистической теории познания:

1. Объективный мир «в себе» (статус рерум).

2. Объективный предмет познания, заданный через практику.

3. Субъект познания, сформированный на основе практики.

4. Конструктивно построенные логические формы - утверждения теории.

Истина представляет собой отношение (4) к (2). Знания, имеющие форму высказываний, теорий, являются истинными, если они соответствуют объективному миру, но не объективному миру самому по себе, как его представляли домарксовские материалисты, а тем его свойствам, которые выявлены практикой данной исторической эпохи. Именно это отношение и определяет содержание объективной истины в диалектико-материалистическом ее понимании.

Итак, только понятие объективной истины, основанное на введении в теорию познания понятия объективной реальности, дает возможность последовательно развить классическую концепцию истины. Любое отступление от понятия объективности истины, состоящее в исключении из познавательного процесса объективной реальности, ведет к ревизии классической концепции истины и к ее замене альтернативными концепциями - когерентной, прагматической, конвенционалистской теориями. Но само понятие объективной истины может быть сохранено и обосновано только в рамках диалектического подхода, рассматривающего процесс познания в связи с общественно-исторической практикой.

В основе марксистско-ленинской теории познания лежит при знание объективного существования материального мира и его отражения в человеческом сознании.

Но если мир существует объективно, вне нас и независимо от нас, то и его верное отражение в сознании, то есть наши истинные знания о предметах, явлениях реального мира, по своему содержанию также объективны, независимы от воли и сознания людей. Ведь мыслить человек может только о предметах, явлениях или их элементах, реально существующих. А это значит, что в наших мыслях содержится очень много того, что зависит не от нас, а от самих предметов, о которых мы мыслим.

В. И. Ленин говорил, что объективная истина - это такое содержание человеческих знаний, которое не зависит от сознания и воли людей и соответствует отражаемым предметам, явлениям материального мира. Объективная истина есть правильное отраже ние объективной действительности в человеческих представлениях, понятиях, идеях и теориях.

Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней, писал К. Маркс. Поэтому наши ощущения, представления, понятия, поскольку они возникли благодаря воздействию материальных предметов на наши органы чувств, не являются плодом пустой фантазии, носящей исключительно субъективный характер. Они в своем содержании имеют такие стороны, моменты, которые отражают предметы, явления материального мира. Но поскольку наши мысли представляют собой предметы, «пересаженные в человеческую голову и преобразованные в ней», они содержат в себе нечто такое, что привнесено в них сознанием человека, то есть элементы, моменты субъективного. Наличие элементов субъективного в мыслях объяс няется тем, что познание объективного мира есть всегда челове ческое познание. Отсюда следует, что глубина и достоверность отражения материального мира в сознании в известной мере зависят от познающего, от уровня его развития, от наличия у него опыта и знаний, от личных способностей исследователя.

Ощущения, представления, понятия, говорил В. И. Ленин, это субъективные образы объективных предметов материального мира. Эти образы нельзя назвать ни абсолютно тождественными с пред метами, которые они отражают, ни абсолютно отличными от них.

В связи с этим возникает вопрос: дает ли объективная истина полные, исчерпывающие знания о предмете, или в ней содержится неполное, приблизительное знание о нем? Правильно отвечает на этот вопрос марксистско-ленинское учение об абсолютной и отно сительной истине.

Абсолютная истина - это такая объективная истина, которая содержит в себе полное и всестороннее знание сущности предметов, явлений материального мира. В силу этого абсолютная истина никогда не может быть опровергнута. Познавая предметы, явления, закономерности объективного мира, человек не может постичь абсолютную истину сразу целиком, окончательно, а овладевает ею постепенно. Движение к абсолютной истине совершается через бесчисленное множество относительных истин, то есть таких поня тий, положений, теорий, которые в основном верно отражают явления объективной действительности, но в процессе развития науки и общественной практики непрерывно уточняются, конкретизируются, углубляются; они составляют момент, сторону, сту пень на пути к овладению абсолютной истиной.

Абсолютная истина, писал В. И. Ленин, «складывается из сум мы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раз двигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания» 1 .

Пределы нашего познания исторически ограничены, но по мере развития и совершенствования практики человечество все время приближается к абсолютной истине, никогда не исчерпывая ее до конца. И это вполне понятно. Объективный мир находится в непре рывном процессе движения и развития. На любой ступени этого развития мысль человека не в состоянии охватить все многообразие сторон вечно развивающейся действительности, а способна отра зить мир лишь частично, относительно, в границах, обусловленных развитием науки и общественной практики.

Это, однако, не значит, что абсолютная истина представляет собой какой-то заведомо недосягаемый идеал, к которому человек может только стремиться, но никогда его не достигнет. Между

абсолютной и относительной истинами не существует пропасти, непроходимой грани; своей стороной абсолютная истина входит в каждую объективную истину, в каждое подлинно научное положение, в каждую научно обоснованную теорию. Но объек тивная истина содержит в себе моменты и относительности, не полноты.

В работе «Материализм и эмпириокритицизм», обобщая марк систское учение о соотношении абсолютной и относительной исти ны, В. И. Ленин писал: «С точки зрения современного материализма, т. е. марксизма, исторически условны пределы приближе ния наших знаний к объективной, абсолютной истине, но безуслов но существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней. Исторически условны контуры картины, но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель. Исторически условно то, когда и при каких условиях мы по двинулись в своем познании сущности вещей до открытия ализари на в каменноугольном дегте или до открытия электронов в атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие есть шаг вперед «безусловно объективного познания». Одним словом, исторически ус ловна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная природа» 1 .

Существо марксистско-ленинского учения об абсолютной и от носительной истине в том и состоит, что оно рассматривает относи тельную истину как момент, этап, ступень познания абсолютной истины. Поэтому всякая подлинно научная истина представляет собой в одно и то же время и абсолютную истину, поскольку она в основном правильно отражает определенную сторону объективного мира, и относительную истину, поскольку она отражает эту сторону объективной действительности неполно, приблизительно.

Диалектико-материалистическая трактовка абсолютной и отно сительной истины имеет важное значение для борьбы против релятивизма (от лат. ге1а1гуиз - относительный), который не признает объективности научных знаний, преувеличивает их относительность, подрывает веру в познавательные способности мышления и в конечном счете ведет к отрицанию возможности познания мира.

Но борьба против релятивизма не означает отрицания вообще относительного характера той или иной истины. В. И. Ленин ре шительно подчеркивает, что материалистическая диалектика признает относительность наших знаний, но не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к абсолютной истине.

Марксистско-ленинское учение об истине направлено не только против релятивизма, но и против догматиков, считающих, что наши знания состоят из «вечных» и неизменных истин. Оно решительно отвергает метафизический взгляд на истину как на собрание закон ченных, неизменных положений, которые остается только заучить и применять во всех случаях жизни. Подчеркивая огромное значение, которое имеют в процессе познания законы, понятия, общие теоретические положения и т. п., диалектический материализм вместе с тем отмечает, что их нельзя абсолютизировать. Даже такие общие положения, истинность которых доказана и проверена прак тикой, нельзя применять к частным случаям формально, без учета конкретных условий данного явления.

Поскольку мир находится в состоянии непрерывного измене ния, развития, обновления, то и наши знания о нем »е могут быть абстрактными, неизменными, пригодными на все времена и для всех случаев жизни. Человеческое познание представляет собой непрерывный процесс уточнения старых и раскрытия новых, ранее неизвестных сторон объективного мира. Чтобы отражать непрерыв ное развитие действительности, наши знания должны быть гибкими, подвижными, изменчивыми. Новое, зарождающееся очень часто не укладывается в рамках старых, привычных понятий и представлений. В старые истины нужно непрерывно вносить измене ния, уточнения, отражающие новые закономерности, которые не сет в себе рождающееся, новое.

Диалектика-материалистическая концепция истины базировалась на принципах активного отражения действительности, признания объективности истины, а также на раскрытии механизмов процесса постижения истины. Всякая ис- тина, коль она является отражением объективного (т.е. существующего независимо от человека) мира, включает в себя содержание, которое не зависит от че- ловека и человечества. По форме наши знания субъективны, они представляют собой продукт познавательной деятельности, человеческой активности. По со- держанию же истины объективны: это содержание суть отраженная реальность, а сама эта реальность не зависит от человека. Поэтому всякая истина представ- ляет собой объективную истину. Таким образом, постулат (принцип) объектив- ности характеризует ее с точки зрения содержания знания. Признавать объек- тивную истину, значит признавать, что мир существует независимо от нас, объективно, и, что наше знание способно адекватно, т.е. верно отразить мир. Отрицание же объективной истины подрывает науку, низводя ее до простой ве- ры, конвенции (соглашения).

Одной из попыток совершенствования классической концепции истины является семантическое определение истины, данное польским логиком А. Тарским (1902-1984) в его работе «Понятие истины в форма лизованных языках». Цель данного подхода заключается не в опровержении классической концепции истины, а в ее совершенствовании, рационализации, ибо, как считал А. Тар- ский, любая реконструированная формулировка понятия истины должна соответствовать аристотелевскому ее определению и отвечать двум требованиям: материальной адекватности и формальной непротиворечивости. Например, ут- верждение «снег бел» - истинно, если снег действительно бел (т.е. формулиров- ка или предложение обозначает определенную ситуацию в реальности и отвеча- ет первому требованию - материальной адекватности); «Р» истинно - имя этого предложения в рамках формализированного объектного языка. Формулируя второе требование - формальной непротиворечивости, - Тарский осуществляет формально-логическое уточнение классической концепции истины. В этом плане его теория истины является логической, а не философской теорией, поскольку она предполагает перевод предложения «Р» из формализованного объектного языка в метаязык (греч. meta- после, за, позади; это язык, на основе которого

происходит исследование объектного языка), в котором оказывается возможным построить непротиворечивое определение истины.

В современной философии предпринимаются попытки критического пере- смотра классической концепции истины и замены ее некоторыми альтернатив- ными подходами. В данном случае истина лишается ее классического статуса и трактуется как такое знание, которое непротиворечиво, самосогласованно, коге- рентно (истоки данного подхода можно увидеть у Канта, с точки зрения которо- го существует взаимная согласованность, единство чувственного и логическо- го, что и определяет содержание и смысл истины; эта тенденция прослежива- ется в рамках неопозитивизма, когда истина рассматривается как логическое совершенствование системы знания); как форма психического состояния лич- ности (Кьеркегор); как ценность, которая не существует, но значит (Риккерт); как идеальный конструкт (Н. Гартман); как такое знание, которое полезно для человеческих действий (что характерно для прагматизма и его представите- лей Ч. Пирса, У. Джемса и др.). При таком подходе отвергается принцип объ- ективности знания. Так, с точки зрения прагматизма, реальность внешнего мира недоступна для человека, поэтому единственно, что может установить человек, это не соответствие знаний действительности, а эффективность, полезность знаний. Именно полезность и есть основная ценность человеческих знаний, ко- торая достойна именоваться истиной.

Оставаясь лишь в пределах знания, не представляется возможным решить вопрос о критерии истинности. Единственной формой выхода за пределы знания является практика, практическая деятельность людей. Практика - уникальный процесс, который обеспечивает контроль за истинностью наших знаний. В прак- тике решается вопрос соотношения знания и реальности.

К самой практике необходим исторический подход, ибо всякая практика представляет собой жизнь общества в различных его измерениях в определен- ных исторических условиях, а значит и практику как критерий истины необхо- димо рассматривать исторически. Это означает, что практика представляет со- бой единство абсолютного и относительного. Момент абсолютности практики оз- начает, что именно этот критерий позволяет установить объективную истинность знания, его соответствие реальности. Относительность практики как критерия истины выступает тогда, когда мы рассматриваем отдельный отрезок историче- ского развития в соответствии с достигнутым уровнем практической деятельно- сти людей. Так, практика греков не могла установить факт делимости атомов, который был установлен в конце XIX века. На современном этапе развития

практика не может подтвердить все теории, гипотезы, обосновываемые учены- ми. Однако практика - единственный процесс, который обеспечивает контроль за истинностью наших знаний.

Б. истины

В. красоты

Г. пользы

Д. успеха

Способ непосредственного постижения истины без обоснования с помощью доказательств есть...

А. интеллект

Б. интуиция

В. мышление

Г. представление

Д. ощущение

Оценка информации как истинной без достаточных логических и фактических обоснований называется...

Б. восприятием

В. знанием

Г. обманом

Д. иллюзией

Заблуждение отличается от лжи и дезинформации...

А. большей распространенностью

Б. свойством непреднамеренности

В. степенью объективности

Г. степенью субъективности

Д. степенью обоснованности

Марксистское понимание истины основывается на:

А. когерентной концепции истины

Б. конвенциональной концепции истины

В. корреспондентской концепции истины

Г. прагматической концепции истины

Д. религиозной концепции истины

Корреспондентская (классическая) концепция истины предполагает, что...

А. высказывание истинно, если то положение дел, о котором утверждается в высказывании, имеет место в мире

Б. высказывание истинно, если оно логически дедуцируется из исходных постулатов некоторой непротиворечивой теории

В. высказывание истинно, если его практическое использование ведет к достижению цели

Г. высказывание истинно, если оно соответствует принятым соглашениям

Материальная, чувственно-предметная деятельность человека, имеющая своим содержанием освоение и преобразование природных и социальных объектов обозначается в марксизме понятием…

Б. политика

В. практика

Г. производство

Д. экономика

Главным критерием истины для диалектического материализма является (-ются)...

А. логическая непротиворечивость

Б. практическая деятельность

В. самоочевидность

Г. однозначность

Д. неизменность

Свойство истины, характеризующее ее независимость от познающего субъекта, - ...

А. абсолютность

Б. абстрактность

В. объективность

Г. реальность

Д. субъективность

Зависимость истины от условий, места и времени выражается в понятии ...

А. «абсолютность»

Б. «абстрактность»

В. «заблуждение»

Г. «конкретность»

Д. «объективность»

Постклассическое направление западноевропейской философии, представители которого поставили вопрос о познавательном статусе философского знания, получило название...

А. марксизм

Б. прагматизм

В. позитивизм

Г. экзистенциализм

Д. фрейдизм

Кому принадлежит следующее высказывание: «Человеческий дух по самой природе своей, в каждом из своих исследований пользуется последовательно тремя методами мышления, по характеру своему существенно различными и даже прямо противоположными друг другу: сначала теологическим методом, затем метафизическим и, наконец, положительным методом»?

А. Л. Витгенштейну

Б. О. Конту

В. Т. Куну

Г. К. Попперу

Д. Г. Спенсеру

Какое направление позитивизма носит так же название «эмпириокритицизм»?

А. неопозитивизм

Б. классический позитивизм

В. второй позитивизм

Г. постпозитивизм

Д. экзистенциализм

Мировоззренческие ориентации, в основе которых лежит признание или, соответственно, отрицание значения науки как общественного эталона и как достаточного условия для решения общественных проблем, обозначаются такими парными понятиями как:

А. альтруизм - эгоизм

Б. идеализм - материализм

В. рационализм - эмпиризм

Г. сциентизм – антисциентизм

Д. прогрессизм - консерватизм

Какую из научных дисциплин О. Конт поставил в основание своей «иерархии наук»?

А. астрономию

Б. биологию

В. математику

Г. физику

Д. социологию

Какое из направлений объединяет таких ученых как М. Шлик, Б. Рассел, Л. Витген-штейн ?

А. неопозитивизм

Б. классический позитивизм

В. второй позитивизм.

Г. постпозитивизм

Д. прагматизм

Представителю какого философского направления принадлежит следующее высказывание: Кому принадлежит следующее высказывание: «Большинство предложений и вопросов, высказанных по поводу философских проблем, не ложны, а бессмысленны»?

А. марксизма

Б. прагматизма

В. позитивизма

Г. экзистенциализма

Д. фрейдизма

Какое из приведенных предложений является общей посылкой неопозитивизма ?

А. предложения наук, использующих описания предметов в терминах наблюдения, должны быть адекватно переведены на предложения из тех терминов, которые используются физикой

Б. реальное знание должно быть сведено к конечным и простым метафизическим сущностям – «логическим атомам»

В. логика и математика есть формальные преобразования в языке науки

Г. только те предложения имеют смысл, которые допускают сведение к предложениям, фиксируемым непосредственный чувственный опыт индивида или записи ученого