Пьер Бурдье

Социология политики

Введение в социоанализ Пьера Бурдье

Пьер Бурдье (1930 г. р.) - один из крупнейших французских социологов нашего времени. Его профессиональная биография складывалась как постепенное восхождение к вершинам социологического Олимпа, к широкому его признанию научной общественностью и формированию отдельного социологического течения, называемого «школой Бурдье».

Закончив в 1955 г. Высшую педагогическую школу (Ecole normale supérieure) по специальности «философия» (учителями Бурдье были Альтюссер и Фуко), он начал преподавать философию в лицее небольшого города Мулен, но в 1958 г. уехал в Алжир, где продолжил преподавательскую работу и начал исследования как социолог. Именно Алжиру, алжирским трудящимся и мелким предпринимателям посвящены его первые опубликованные социологические труды: «Социология Алжира» (1961), «Труд и трудящиеся в Алжире» (1964). Затем последовал переезд вначале в Лилль, а потом в Париж, где в 1964 г. Бурдье стал директором-исследователем в Высшей практической исследовательской школе (Ecole pratique de hautes études). В 1975 г. он основал и возглавил Центр европейской социологии, имеющий обширные международные научные контакты и программы, а также журнал «Ученые труды в социальных науках» («Actes de la recherche en sciences sociales»), который в настоящее время является, наряду с французским социологическим журналом («Revue française de sociologie»), одним из ведущих социологических журналов Франции.

Важнейшим этапом на пути признания заслуг Пьера Бурдье стало его избрание в 1981 г. действительным членом Французской академии и получение им почетного поста заведующего кафедрой социологии в Коллеж де Франс. В настоящее время Бурдье является автором 26 монографий и многих десятков статей, опубликованных в крупнейших научных журналах Франции и других стран. Его работы переводятся на все европейские языки и имеют широкий резонанс в международном научном сообществе.

Общая характеристика социологической концепции П. Бурдье

Социология Пьера Бурдье носит глубоко критичный и рефлексивный характер. Его диалектичное и порой парадоксальное мышление направлено на критику не только социальной или политической реальности переживаемого периода, но и на саму социологию как инструмент познания социального мира. Именно поэтому в работах Бурдье большое место занимает социология социологии. Начиная со своих первых книг: «Социология Алжира» («Sociologie de l"Algérie») (1961) «Педагогическое отношение и коммуникация» («Rappof pédagogique et Communication») (1965), «Ремесло социолога» («Le Métier de sociologue») (1968) и кончая одной и последних - «Ответы» («Réponses») (1992), Пьер Бурдье постоянно анализирует онтологический и социальные статус социологии в современном обществе, свободу и предопределенность в выборе предмета и объекта исследований, независимость и политическую ангажированность социологов.

Обращая внимание социологов на необходимость применения социологического анализа к самой социологии как одной из областей социального универсума, подчиненной тем же законам, что и любая другая область, Бурдье отмечает, что деятельность социолога направляется не одними лишь целями познания, но и борьбой за собственное положение в научной среде. «Значительная часть социологических ортодоксальных работ, - пишет он, - обязана своим непосредственным социальным успехом тому факту, что они отвечали господствующему заказу, часто сводящемуся к заказу на инструменты рационализации управления и доминирования или к заказу на „научную“ легитимацию спонтанной социологии господствующих.»

Для Бурдье характерно глубокое пренебрежение междисциплинарным делением, накладывающим ограничения как на предмет исследования, так и на применяемые методы. В его исследованиях сочетаются подходы и приемы из области антропологии, истории, лингвистики, политических наук, философии, эстетики, которые он плодотворно применяет к изучению таких разнообразных социологических объектов как: крестьянство, искусство, безработица, система образования, право, наука, литература, брачно-родственные союзы, классы, религия, политика, спорт, язык, жилище, интеллектуалы и государственная «верхушка» и т. д.

Когда проводят границу между эмпирической социологией и теоретической, то обычно говорят, что эмпирическая социология изучает реальные факты и явления, интерпретируемые в рамках абстрактной модели, которая и является теоретической социологией.

Эмпирическая социология, базируясь на конкретных данных, a priori интегрирована в наблюдаемую ею социальную реальность, тогда как теоретическая социология в своих рассуждениях старается встать на некую объективную «сверхрефлексивную» позицию, расположенную как бы над обществом. Подобное деление на эмпирическую и теоретическую социологию абсолютно неприменимо к работам Бурдье. Отвергая «непрактическую», невовлеченную в социальную жизнь стратегию теоретического исследования как «наблюдения за наблюдателем», автор выстраивает свои работы как человек, чьи интересы инвестированы в действительность, которую он изучает. Поэтому главное для Бурдье - зафиксировать результат, произведенный ситуацией наблюдения на само наблюдение. Это означает решительный разрыв с традицией, утверждающей, что теоретику «нечего делать с социальной действительностью, кроме как объяснять ее».

Отход от подобной «неинвестированной в социальную жизнь» стратегии исследования означает, во-первых, экспликацию того обстоятельства, что социолог не может занимать некую уникальную, выделенную позицию, с которой ему «видно все» и весь интерес которой сводится только к социологическому объяснению; во-вторых, социолог должен перейти от внешнего (теоретического) и незаинтересованного понимания практики агентов к пониманию практическому и непосредственно заинтересованному.

«Социолог противостоит доксософу тем, что ставит под сомнение вещи, кажущиеся очевидными… Это глубоко шокирует доксософов, которые видят политическую предвзятость в факте отказа от подчинения, глубоко политического, выражающегося в бессознательном принятии общих мест в аристотелевском смысле слова: понятий или тезисов, которыми аргументируют, но о которых не спорят.»

Логика исследований Бурдье в корне противоположна чистому теоретизированию: как «практический» социолог и социальный критик он ратует за практическую мысль в противовес «чистой» мысли или «теоретической теории». Он неоднократно подчеркивает в своих книгах, что теоретические определения не имеют сами по себе никакой ценности, если их нельзя заставить работать в эмпирическом исследовании.

Диалектика социального агента

Вводя агента в противоположность субъекту и индивиду, Бурдье стремится отмежеваться от структуралистского и феноменологического подходов к изучению социальной реальности. Он подчеркивает, что понятие «субъект» используется в широко распространенных представлениях о «моделях», «структурах», «правилах», когда исследователь как бы встает на объективистскую точку зрения, видя в субъекте марионетку, которой управляет структура, и лишает его собственной активности. В этом случае субъект рассматривается как тот, кто реализует сознательную целенаправленную практику, подчиняясь определенному правилу. Агенты же у Бурдье «не являются автоматами, отлаженными как часы в соответствии с законами механики, которые им неведомы». Агенты осуществляют стратегии - своеобразные системы практики, движимые целью, но не направляемые сознательно этой целью. Бурдье предлагает в качестве основы для объяснения практики агентов не теоретическую концепцию, построенную для того, чтобы представить эту практику «разумной» или, того хуже, «рациональной», а описывает саму логику практики через такие ее феномены, как практическое чувство, габитус, стратегии поведения.

Одним из базовых понятий социологической концепции Пьера Бурдье является понятие габитуса, позволяющее ему преодолеть ограниченность и поверхностность структурного подхода и излишний психологизм феноменологического. Габитус - это система диспозиций, порождающая и структурирующая практику агента и его представления. Он позволяет агенту спонтанно ориентироваться в социальном пространстве и реагировать более или менее адекватно на события и ситуации. За этим стоит огромная работа по образованию и воспитанию в процессе социализации индивида, по усвоению им не только эксплицитных, но и имплицитных принципов поведения в определенных жизненных ситуациях. Интериоризация такого жизненного опыта, зачастую оставаясь неосознаваемой, приводит к формированию готовности и склонности агента реагировать, говорить, ощущать, думать определенным - тем, а не другим - способом. Габитус, таким образом, «есть продукт характерологических структур определенного класса условий существования, т. е. экономической и социальной необходимости и семейных связей или, точнее, чисто семейных проявлений этой внешней необходимости (в форме разделения труда между полами, окружающих предметов, типа потребления, отношений между родителями, запретов, забот, моральных уроков, конфликтов, вкуса и т. п.)».

Теория Бурдье, по существу представляет собой попытку синтезаструктурализма и феноменологии. Среди работ Бурдье: «Начала», «Социология политики», «Социальное пространство и символическая власть». П. Бурдье предложил использовать одновременно два принципиальных подхода при изучении социальных реалий. Первый – структурализм, который им реализуется в виде принципа двойного структурирование социальной реальности: а) в социальной системе существуют объективные структуры, независящие от сознания и воли людей, которые способны стимулировать те или иные действия и стремления людей; б) сами структуры создаются социальными практиками агентов. Второй – конструктивизм, который предполагает, что действия людей, обусловленные жизненным опытом, процессом социализации и приобретенными предрасположенностями действовать так или иначе, что является своего рода матрицами социального действия, которые "формируют социального агента как истинно практического оператора конструирования объектов.

Габитус - целостная система диспозиций восприятия, оценивания, классификации и действий, результат опыта и интериоризации индивидом социальных структур, носящая неосознанный характер. Вводя понятие габитус, Бурдье пытается снять традиционное для социологии противопоставление социальной структуры и личных практик индивида: с одной стороны, габитус - это внутренние схемы восприятия, оценивания, классификации и деятельности, свойственные индивиду, с другой - это интериоризованные социальные отношения, усвоенные и присвоенные социальными агентами. Габитус обеспечивает воспроизводство социальных институтов: структура института вписывается во внутреннюю структуру индивида и впоследствии воспроизводится в будущих его практиках.

Поле - это подпространство социального пространства, определяемое специфической силой - ансамблем различий активных свойств, обусловливающих его специфику, его отличие от любого другого подпространства. Поле есть специфическая система отношений между различными позициями, структурно обусловленными и в большой степени не зависящими от физического существования индивидов, которые эти позиции занимают.

Естественно, что предрасположенность агента к тому или иному действию во многом зависит от средств, которыми они располагают. Для того, чтобы обозначить средства, с помощью которых агенты могут удовлетворять свои интересы, Бурдье вводит понятие капитал. Капиталы можно представить как эквивалент понятию ресурсы, используемого Э. Гидденсом. Экономический капитал представляет собой самые различные экономические ресурсы, которые могут быть задействованы агентом – деньги, разнообразные товары Культурный капитал включает в себя ресурсы, имеющие культурную природу. Это прежде всего образование, авторитет учебного заведения, который окончил индивид, востребованность его аттестатов и дипломов на рынке труда. Социальный капитал – средства, связанные с принадлежностью индивида к конкретной социальной группе. Символический капитал – это то, что обычно называется именем, престижем, репутацией.. Практически все капиталы обладают способностью конвертироваться друг в друга.

Символическое насилие определяется как власть, способная навязать значения и заставить признать их легитимными, скрывая, что в ее основании лежат силовые отношения, сложившиеся между группами или классами определенной социальной формации. При этом символическое насилие добавляет свою собственную, чисто символическую, силу к сложившимся силовым отношениям. Важнейшим способом реализации власти символического насилия является педагогическое воздействие, осуществляемое в семье и в педагогических учреждениях всех уровней

Пьер Бурдье (1930-2002) - современный французский социолог. Бурдье называет свое учение «философией действия», потому что понятие действия является в нем центральным.

Центральной проблемой у Бурдье выступает соотношение между познанием и действием, которое в исследовании становится соотношением между субъектом и объектом. Он считает, что все попытки прямого понимания означают абсолютное положение Я наблюдателя и что объективирование посредством структурного анализа приближает чуждое, хотя внешне его отдаляет. Целью познания у Бурдье становится понимание посредством объективирования. Так, дологическая логика практических действий, например ритуалов, не может быть понята путем «вживания» наблюдателя, обремененного рациональной логикой, а станет более «осязаемой» при дистанцировании и объективировании.

Рядом с феноменологическим и объективистским способами теоретического познания социального мира он ставит праксеологическое познание. Его целью является не обнаружение объективных структур как таковых, а «структурированных структур, которые способны выступать как структурирующие структуры». Концепция «двойного структурирования» выступает основой социологии Бурдье, суть которой в том, что социальная действительность структурирована, во-первых, социальными отношениями, которые объективированы в распределениях разнообразных капиталов как материального, так и нематериального характера, и, во-вторых, представлениями людей о социальных структурах и окружающем мире в целом, оказывающими обратное воздействие на первичное структурирование.

Понятие практики, выдвигаемое Бурдье, определяется диалектикой объективных структур и глубоко усвоенных структур («укорененность» в культуру), причем глубоко усвоенные структуры нельзя полностью объяснить исходя из объективных структур, но и наоборот, объективные структуры нельзя выводить из намерений действующих в них.

Действие у Бурдье не определяется напрямую экономическими условиями. Действия акторов, согласно Бурдье, мотивируются интересами, но само понятие интереса - сложное и неоднозначное. Его можно понимать широко - как указание на то, что всякая конечная цель действия может рассматриваться как интерес, если актор ее преследует в ущерб чьим-то другим интересам. Более узкое понимание интереса отсылает к понятиям престижа, богатства или власти. Бурдье предпочитает именно такую трактовку. У Бурдье понятие «интерес» обозначает стремление к господству, и социальную жизнь он представляет как постоянную борьбу за господство над другими. Он убежден в бессознательном характере влечения к господству, хотя при этом приводит множество примеров «стратегий» движения к господству, которые выглядят как целенаправленные и сознательные действия (например, стремление вложить средства в «образовательный капитал», чтобы в итоге получить экономическую прибыль).

Специфику анализа стремления к господству у Бурдье составляет описание типов и форм его реализации. Для этого он вводит два понятия - капитал экономический и капитал культурный. Первое из этих понятий не вызывает затруднений: богатый всемогущ. Придание культуре статуса капитала означает, что культура, как и экономический капитал, приносит выгоду, которая не исчерпывается экономическим обогащением, даже если оно тоже имеет место (например, понятие «рентабельности диплома»). Культура - это, по определению Бурдье, «символический капитал».

Экономические условия он рассматривает скорее как «привилегию», позволяющую богатым делать то, что остается недоступным для масс, которые в связи с этим чувствуют себя обделенными. Бурдье говорит об удвоении благ через их символическое бытие наряду с их экономическим существованием (аналогично «удвоению мира» через понятия). В современном обществе господствующий класс доминирует благодаря не только экономическому капиталу, но и символическому; по мнению Бурдье, к господствующему классу наряду с предпринимателями принадлежат и интеллектуалы. Знаки различия (например, титулы, одежда, язык) посредством понятийного объединения «отмеченных» подобным образом создают вто же время различия между группами. Дня господствующих символический капитал представляет собой капитал доверия, кредит. Символический капитал, так же как экономический, дает власть: «Власть для осуществления признания власти».

Социологическая концепция Бурдье

Существуют ученые, чье творчество очень трудно ограничить жесткими рамками некоторого теоретического направления. К числу таких ученых, безусловно, относится выдающийся французский социолог Пьер Бурдье (род. в 1930) создавший особую социологическую «школу Бурдье». Исследования Бурдье фактически носят междисциплинарный характер, чему способствует полученное им фундаментальное философское образование (учителями Бурдье были Л. Альтюссер и М. Фуко).

Социологическая концепция Бурдье интегрирует теоретическую и эмпирическую социологию. Он выступает за практическую мысль в противовес абстрактно-«объективному» теоретизированию, критикует претензии некоторых социологов занять выделенную позицию «над схваткой» и с нее давать теоретическое объяснение реальным социальным процессам. Не случайно одно из основных произведений Бурдье озаглавлено им «Практический смысл».

Интегрированный подход Бурдье требует введения понятия «агента» вместо «субъекта» или «индивида». Тем самым Бурдье подчеркивает активность, самостоятельность агентов, которые «не являются автоматами, отлаженными как часы в соответствии с законами механики, которые им неведомы». Агенты выбирают жизненные стратегии, сообразуясь с определенными целями, но не направляемые чьей-то волей.

Центральным понятием социологии П. Бурдье являются так называемые габитусы - «системы устойчивых и переносимых диспозиций, структурированные структуры, предрасположенные функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождающие и организующие практики и представления, которые могут быть объективно адаптированными к их цели, однако не предполагают осознанную направленность на нее и непременное овладение необходимыми операциями по се достижению». Конечно, легким это определение не назовешь (приведенный отрывок дает хорошее представление о стиле П. Бурдье).

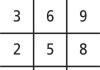

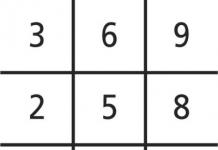

Важнейшим достижением П. Бурдье является его теория социального пространства. Согласно Бурдье, «прежде всего социология представляет собой социальную топологию. Так, можно изобразить социальный мир в форме многомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированных совокупностью действующих свойств в рассматриваемом универсуме, т. е. свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в этом универсуме. Агенты и группы агентов, таким образом, определяются по их относительным позициям в этом пространстве».

В свою очередь, социальное пространство можно разделить на различные поля: политическое, экономическое, академическое и т. и. Общий социальный капитал, которым располагает индивид, складывается из его капиталов в различных полях. При этом социальный капитал способен к конвертации из одной формы в другую, например, выпускник престижного университета легко находит высокооплачиваемую работу, а преуспевающий предприниматель может обеспечить свое избрание депутатом.

Большое влияние П. Бурдье уделяет политическим приложениям своей теории, а также вопросам «социологии», профессиональным качествам и гражданской позиции социологов: «Я хотел бы, чтобы социологи были всегда и во всем на высоте той огромной исторической ответственности, которая выпала на их долю, и чтобы они всегда привлекали в своих действиях не только свой моральный авторитет, но и свою интеллектуальную компетенцию».

В определении и изучении сути социальных отношений Бурдьё предложил использовать одновременно два принципиальных подхода:

1. 1) структурализм - в социальной системе существуют объективные структуры, не зависящие от сознания и воли людей, но способные стимулировать те или иные их действия и стремления;

2. 2) конструктивизм - действия людей, обусловленные жизненным опытом, процессом социализации, «формируют социального агента как истинно практического оператора конструирования объектов».

Теория Бурдьё считается интегральной социологической теорией и представляет собой попытку преодоления противоречий между макро- и микро- анализом, агентом и структурой, которое порождает так называемые «парные понятия» (англ. paired concepts ). В основании теории Бурдьё лежат, в первую очередь, фундаментальные идеи классиков, выражающие два противоположных подхода к определению объекта социологии: это исследовательская программа Маркса, исходным пунктом которой полагается широко понимаемая структура (общественно-экономическая формация), и программа Вебера, который исходит из концепта социального действия. Постольку, поскольку агент и структура связаны диалектически, Бурдьё пытается снять противоречие между ними и вводит ряд своих концептов.

Центральными в социологической теории Бурдьё являются понятия «габитус» и «социальное пространство», посредством которых преодолевается разрыв между макро- и микроанализом социальных реалий.

По Бурдьё, объективная социальная среда производит габитус - «систему прочных приобретённых предрасположенностей»; в дальнейшем они используются индивидами как исходные установки, которые порождают конкретные социальные практики индивидов.

Социальное пространство - это логически мыслимый конструкт, своего рода среда, в которой осуществляются социальные отношения. Социальное пространство - это не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно. Социальное пространство можно описать как совокупность полей, специфических однородных «под-пространств» (например, поле литературы, экономическое поле и т. п.), власть над которыми дает обладание дефицитными благами -капиталом. Именно распределение различных видов капитала (экономический, культурный, социальный, символический) в социальном пространстве и структурирует

Социология Пьера Бурдьё (1930) является одной из наиболее популярных в современной западной социологии. Основные его работы: «Практический смысл» (1980), «Ответы» (1990) и др. Свою концепцию он называет «генетическим структурализмом». Основные понятия в социологии Бурдье: «габитус» и «социальное пространство».Габитус означает: вера, нравы, способность видеть мир через призму понятий и представлений; привычки, которые зависят от деятельности, воспитания, престижа, обычаев, мод. Габитус отражает способность выполнять социальные роли. Важна роль образования, которая содержит габитус благополучных классов и предшествующий культурный опыт. Габитус - продукт приобретенных схем и истории; он производит индивидуальные и коллективные практики, проявление предшествующего опыта.

Габитус гарантирует социальные практики лучше, чем формальные правила и нормы: он гарантирует их постоянство во времени. Прошлое сохраняется в настоящем и переходит в будущее. Габитус обеспечивает свободное восприятие, мышление и действие. Для символической коммуникации необходимы культурные коды, которые интегрированы в системы взаимодействия. Коллективные системы представлений - классовый габитус; у Дюркгейма -«коллективные представления».

Классовый габитус - часть личности. Габитусы одного класса гомологичны. Система диспропорций в габитусе отражает позицию внутри класса. Класс - место конфликтов из-за неравного распределения «благ» внутри полей.

Благо - капитал: экономический (господствующий, средний, народный), культурный (образовательный), социальный (принадлежность к группе). Символический капитал: авторитет, почет, власть, «кредит». Борьба за символический капитал - символическая борьба за накопленный капитал и юридически защищенные титулы, степени, звания и должности.

Социальное пространство - место, где агенты, в зависимости от ранее разметенных «капиталов», борются за их сохранение и улучшение своего положения: это система «рынков». Социальные поля: художественное, научное, религиозное, образовательное, политическое. Капиталы получают свою «цену» в зависимости от законов социального поля. У каждого есть своя «логика». Ранг и власть на поле зависят от капитала, который агенты могут мобилизовать.

На поле образования передается «культурный произвол», узаконивающий неравномерное распределение благ. Педагогическая власть-это символическое насилие. Через педагогическое действие осуществляется воспроизводство габитуса. Навязывание культурного произвола - нелегальная власть - это отношение господства и подчинения. Образование навязывает значение, осуществляет произвольный отбор. Символическое насилие присутствует и на других полях через незнание. Символическое насилие основано на «скрытом внушении». Социолог исходит из анализа эмпирических данных, а бытовая - или «журналистская» -социология обращается к «здравому смыслу»: к вещам, которые «сами собой разумеются».

Автор 35 книг и нескольких сотен статей, переведенных на десятки языков, Пьер Бурдьё изучал систему образования, государство, власть и политику, литературу и живопись, экономику и масс-медиа, науку и религию.

Основными понятиями социологической теории Бурдьё являются: поле, habitus, "символическое насилие", "незнание". Общество, по Бурдьё, представляет собой совокупность отношений, складывающихся в различные поля, каждое из которых имеет специфические типы власти. Невозможна редукция одного поля к др. Habitus - это структурированное социальное отношение, совокупность схем интеграции и интериоризации различных полей, система долговременных групповых и индивидуальных установок, ориентации, функционирующих как матрицы восприятия, постановки целей, решения задач, действий. Habitus, структурируя восприятие, мышление и поведение, воспроизводит социально-культурные правила, "стили жизни" разных социальных групп. "Символическое насилие" - необходимая функция власти. Любая власть держится не только и не столько с помощью прямого насилия, сколько через признание ее легитимной. Власть осуществляет "символическое насилие", навязывая свою систему значений, иерархию ценностей, которые приобретают естеств., "само собой разумеющийся" характер. С помощью "символического насилия" производится трансформация восприятия, "кристаллизация" отношений "господство - подчинение". Легитимность власти предполагает "незнание", бессознательное принятие людьми господствующих ценностей и установок. Бурдьё считает, что "незнание" есть искаженное, неполное, мистифицированное знание. Символическая власть возникает и функционирует при соучастии угнетаемых ею людей, т. к., они признающее легитимный характер. "Структурная мистификация" включает в себя механизмы мистификации, которые не осознаются самими субъектами. Это не сознательный обман, поскольку обманываются и сами мистификаторы. Поэтому свобода субъекта, полагает Бурдьё, иллюзорна.

Система категорий Бурдьё должна объяснять воспроизводство оппозиции "господство - подчинение" в обществе. На основании эмпирических исследований системы образования, Бурдьё приходит к выводу о классовом характере культуры, искусства, образования. Классы понимаются Бурдьё как группы, различающиеся не только своим положением в системе экономических отношений. Эти группы наделены собственным "стилем жизни", выражающим форму их приспособления к своему положению в социальной структуре, означающего у Бурдьё борьбу различных классов за власть. Конфронтация между классами приводит к появлению совокупности полей власти. Господствующий класс состоит из ряда групп, представляющих экономический, политический, религиозный, культурный "капитал", каждая из которых стремится мобилизовать поле власти в собственных интересах. Метод критики Бурдьё других философских и социологических теорий (Хайдеггера, Л. Альтюссера) заключается в "разоблачении" места критикуемой теории в поле власти.

Социология Пьера Бурдье носит глубоко критичный и рефлексивный характер. Его диалектичное и порой парадоксальное мышление направлено на критику не только социальной или политической реальности переживаемого периода, но и на саму социологию как инструмент познания социального мира. Именно поэтому в работах Бурдье большое место занимает социология социологии. Начиная со своих первых книг: "Социология Алжира" ("Sociologie de l"Algerie") (1961), "Педагогическое отношение и коммуникация" ("Rappof pedagogique et Commumcaiion") (1965), "Ремесло социолога" ("Le Metier de sociologue") (1968) и кончая одной и последних - "Ответы" ("Reponses") (1992), Пьер Бурдье постоянно анализирует онтологический и социальные статус социологии в современном обществе, свободу и предопределенность в выборе предмета и объекта исследований, независимость и политическую ангажированность социологов.

Логика исследований Бурдьё в корне противоположна чистому теоретизированию: как «практический» социолог и социальный критик он ратует за практическую мысль в противовес «чистой» мысли или «теоретической теории». Он неоднократно подчеркивает в своих книгах, что теоретические определения не имеют сами по себе никакой ценности, если их нельзя заставить работать в эмпирическом исследовании.

На мой взгляд, основное значение трудов Бурдье - в синтезе ключевых идей и концепций таких разных мыслителей и ученых, как Маркс, Дюркгейм, Вебер, и - возможно самые важные - Хайдеггер (повлиявший в основном через философа-хайдеггерианца Мориса Мерло-Понти) и Витгенштейн.

Одна из главных задач, которую ставил перед собой Бурдье - преодолеть дихотомии (концептуальные оппозиции вроде "субъект/объект" и т.д.), господствующие в социологии, и в частности - оппозицию индивидуализм/холизм (или социальные законы/индивидуальный агент).

В политической и социальной философии еще со времен Гоббса и Адама Смита существует традиция редуцировать общество к отдельному субъекту (методологический индивидуализм). Методологические индивидуалисты считают, что общество и его законы можно объяснить, объяснив то, как принимают решения и действуют индивидуальные агенты. В отличие от этого, методологические холисты (коллективисты) считают, что объяснение объективных законов общества первичнее, чем объяснение решений и действий агентов. Законы общества определяют поведение агентов, а не наоборот. Важнейшим методологическим холистом начала 20 в. был Эмиль Дюркгейм, и его работа в основном посвящена исследованию "солидарности" - каким образом разнородное современное общество функционирует как одно целое. Таким образом он является одним из пионеров социологического структурализма (или структурного функционализма) - теории, рассматривающей общество, образно говоря, как единый организм, где роль органов выполняют различные социальные страты. Можно заметить, что методологии индивидуалистов и холистов исключают друг друга.

Для того, чтобы преодолеть дуализм холизма/индивидуализма, Бурдье разработал концепции социального поля и "хабитуса" (habitus). Субъект существует в многомерном мире социальных полей (социальном пространстве). Социальное поле - это относительно автономный контекст или "сеттинг" тех или иных человеческих практик, существующий в референциальном целом социума. (У Витгенштейна существует сходная концепция "языковой игры".) Поля взаимодействуют и между ними существуют властные и иерархические отношения (например, большинство полей подчинено более широкому полю властных и классовых отношений).

Положение субъекта в поле определяется его капиталом и хабитусом. В отличие от Маркса, кроме материального капитала Бурдье выделял также культурный (знания, навыки, умения, образование и т.д.), социальный (социальные связи, социальные сети взаимной помощи и поддержки) и символический капитал. Символический капитал это капитал, доступный человеку на основании его "авторитета" в том или ином поведенческом и знаковом контексте (например, репутация честного человека). Однако любой капитал в определенных условиях может быть реализован как символический. Символический капитал позволяет использовать "символическое насилие" - реализацию власти над человеком, утверждающую его место в сети социальных отношений, и воспринимаемую им как нечто легитимное, должное. Нужно отметить, что взаимоотношения полей и субъектов в поле - не статическая, а динамическая структура, в которой существует постоянная борьба за власть и капиталы.

Хабитус - это обычное, привычное, каждодневное человеческое поведение и предрасположенности к тому или иному поведению. Хабитус формируется в процессе участия в социальных полях и служит основой для "доксы" (doxa) - суммы базовых, не подвергаемых сомнению, самоочевидных представлений о мире, определяющих действия и мышление человека в том или ином поле. Например, структура властных отношений воспринимается как нечто должное и натуральное. Таким образом социальные структуры склонны к самоподдержанию и воспроизводству в неизменном виде (культурное воспроизводство) - изменения возможны только из-за динамизма вследствие постоянной борьбы в социальных полях. (Можно отметить определенное влияние марксистской теории конфликта, но не в общем виде противостояния классов на экономической основе - вид, который принимает борьба в каждом конкретном поле, зависит от специфики этого поля.)

Это герменевтическое единство "поле-хабитус", по мнению Бурдье, решает проблему субъекта/объекта, индивидуализма/холизма в социологии.

Другая важная идея Бурдье (очень похожая на параллельно разработанную Мишелем Фуко) - о языке как инструменте власти. Язык - не только метод коммуникации, он неотделим от социальных практик, от поведения, а значит - от власти и властных отношений.

Бурдье считал социологию методом раскрытия структур мира, скрытых под обычными практиками и доксическими отношениями - особенно символического насилия - считая, что это может помочь людям стать более свободными. (Раскрытие скрытых "экзистенциальных структур" - еще одна хайдеггерианская концепция.) Его довольно сложно читать и трудно однозначно интерпретировать*, однако огромное значение Бурдье для современных социальных наук сложно переоценить, и его труды актуальны до сих пор.

*Известный философ Джон Серл часто рассказывает анекдот: однажды он беседовал с Фуко и спросил его - "Зачем писать так мутно, неужели нельзя все выразить четко и простыми словами?" Фуко отвечает: "Во Франции, хотя бы десять процентов должно быть непонятно. (En France, il faut avoir au moins dix pour cent incompréhensible.)" Позже Серл беседовал с Бурдье, и поинтересовался у него, было ли этой шуткой. На что Бурдье говорит: "Не-не, непонятно должно быть как минимум двадцать процентов."