Многие замечают, что при посещении церкви, стоя на службе в храме, или читая дома молитву, человек начинает зевать. И чем больше он это делает, тем легче становится. Почему это случается? Существует мнение, что в человеке сидит бес, и поэтому так происходит. Правда ли это?

На самом деле зевота может появляться из-за расслабленности. Во время посещения храма или при чтении молитв человек расслабляется. В этот момент бесы могут искушать нашу плоть, но не стоит думать, что зевание – это признак бесноватости.

Зевота во время молитвы

Зевота во время молитвы

Если во время чтения заговоров или молитв вы начинаете зевать, и зевота вас не отпускает, обратите внимание на помещение, в котором вы молитесь. Если такое происходит только в определенном месте, то вполне не исключено, что в комнате душно и нечем дышать; поэтому из-за нехватки кислорода вы начинаете зевать.

Также стоит обратить внимание на время суток и ваше состояние. Если это происходит рано утром, вечером после тяжелого трудового дня или когда вы сильно устали, то возможно вам просто хочется спать, и зевание – вполне естественный процесс.

Если же зевота у вас начинается независимо от времени суток и помещения, в котором вы находитесь, то есть вероятность, что на вас оказывают влияние темные силы. Как известно, нечистая сила очень часто мешает человеку, читающему молитвы, насылая на него чиханье, зевоту, чесотку и т.д. Чтобы избавиться от дурного влияния, сделайте следующее.

В период убывающей луны каждый день вечером зажигайте синюю свечу, поставьте ее в наполненный солью неграненый стакан и читайте по 3 раза заговор:

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Изгоняю из себя, из окружения чертей мохнатых, бесов черных, дьяволов злых и всю нечисть преисподнюю. Заклинаю вас, нечистые, ко мне отныне не подходить, мою молитву не губить. Аминь»

Во время прочтения старайтесь не зевать.

Зевота как признак сглаза

Также существует мнение, что зевота во время молитвы – это признак сглаза, от которого необходимо обязательно избавиться. Сделать это можно следующим образом.

Возьмите неострый нож, и слегка надавливая им на коже, в области сердца нарисуйте 33 раза крест, читая во время этого заговор:

«Сглаз вывожу, в облака отпускаю, жить без сглаза продолжаю. Ножом убиваю, ножом протыкаю, крестом закрепляю. Аминь.

Почему человек зевает?

Причины зевания различны. Рассмотрим их более подробно:

- Нарушение баланса углекислого газа и кислорода. Когда в нашей крови накапливается много углекислого газа, наш организм, реагируя на это, вызывает зевание, во время которого человек получает большую порцию кислорода, что позволяет сохранить баланс.

- Зевание как энергетик. С утра зевание помогает нашему организму активизироваться. С этой же целью человек начинает зевать, ощущая признаки утомления. Существует связь между зеванием и потягиванием. Если два этих процесса проделывать одновременно, то мы не только насытим кровь кислородом, но и улучшим кровообращение. После таких действий усиливается внимание, и человек чувствует себя бодрее.

- Зевание как успокоительное. Перед волнительными событиями многие люди начинают зевать, что позволяет им активировать энергию и взбодриться. Было замечено, что зевота «нападает» на студентов перед экзаменом, на спортсменов перед соревнованиями, пациентов перед осмотром, на артистов перед выступлением. Этот процесс приводит организм в тонус и помогает справиться с волнением.

- Зевание полезно для носа и ушей. Во время него раскрываются и расправляются каналы, ведущие в евстахиевы трубы и гайморовы пазухи, это помогает избавиться от «заложенности» в ушах.

- Расслабление зеванием. Зевание не только бодрит, но и может расслабить. Произвольное зевание применяют в некоторых релаксирующих техниках. Необходимо лечь, максимально расслабиться и открыть рот – очень скоро начнется процесс зевания, после которого вы почувствуете спокойствие и умиротворение.

- Зевание перед сном. Вечером наш организм готовится ко сну, наше сердцебиение приходит в норму, появляется ощущение покоя. Зевание помогает нам расслабиться после прожитого дня. Вот почему люди зевают перед сном.

- Зевание для питания мозга. Ученые утверждают, что у человека, находящегося в состоянии пассивности, замедляется дыхание, а нервные клетки начинают хуже работать. При зевании восполняется недостаток кислорода и улучшается кровообращение. Мозг получает требуемое питание, а мы взбадриваемся – как умственно, так и физически. Вот почему люди зевают, когда им скучно.

- Зевание позволяет снизить психическую нагрузку. Наверное, по этой причине мы зеваем, когда смотрим скучный фильм или слушаем неинтересную лекцию.

- Зевание как мини-гимнастика для лица. Зевая, мы улучшаем кровоснабжение клеток мозга. Это происходит из-за того, что во время этого процесса напрягаются мышцы лица, шеи и полости рта. Такая гимнастика активизирует работу мозга.

- Регулирование температуры мозга. Некоторые ученые утверждают, что зевота служит регулятором температуры головного мозга. Когда человеку жарко, он чаще зевает, получая таким образом порцию прохладного и свежего воздуха, благодаря этому мозг «охлаждается» и начинает функционировать в нормальном режиме.

Зевота: интересные факты

- человек зевает в среднем около 6 секунд;

- дети-аутисты обычно в ответ не зевают;

- частота зевания у мужчин и женщин одинаковая;

- мужчины во время зевания реже прикрывают рот;

- людям, слишком часто зевающим, следует обратиться к врачу, так как это может быть признаком некоторых заболеваний.

Вы наверно заметили, что зевание заразительно. Если вы посмотрите на зевающего человека, то скоро начнете зевать сами. Ученые утверждают, что это происходит из-за того, что мы подсознательно сопереживаем другим людям, и поэтому так происходит.

Почему человек зевает, значение зевоты и приметы

Наверное, многие люди не раз задавались вопросом - почему зеваешь, когда читаешь молитву. Бытует мнение, что это случается из-за того, что в индивидууме находится черт и он не даёт ему повторять священное славословие. Но так ли это, или зевота при молитве спровоцирована простой усталостью?

Людям свойственно придавать происходящему слишком большое значение, поэтому многие вещи, которые с ними происходят, они пытаются объяснить с помощью примет и колдовства. Неудивительно, что есть распространенное суеверие, что зевота во время чтения славословий - дурной знак, видно, в индивидууме сидит бес и он противится повторению славословия.

Но действительно ли это так? Обратите внимание, в какое время суток вы молитесь. Если это ранее утро и вы только проснулись, либо поздний вечер и уже пора отходить ко сну, зевание - обычный нормальный процесс, который просто указывает на то, что вам хочется спать.

Кроме этого, многое зависит от помещения , в котором вы находитесь. Вполне возможно, что его редко или плохо проветривают. Зевание может также сигнализировать о нарушении баланса углекислого газа и кислорода. Когда в человеческой крови содержится много углекислого газа, организм старается насытиться кислородом, вызывая зевоту.

В конце концов обратите внимание, происходит это с вами, только если вы читаете молитву, либо очень часто на протяжении всего дня. Если это регулярное явление, то, вполне возможно, есть повод обратиться к врачу. Так как слишком частое зевание может говорить о появлении некоторых заболеваний.

Кроме этого, зевота может действовать как успокоительное. Нередко бывает так, что когда человек очень нервничает, он начинает зевать. Это позволяет взбодриться, привести организм в тонус. Возможно, вы просто очень взволнованы в данный момент, думаете о вещах, которые вас волнуют, а не концентрируетесь на молитве.

Еще одна причина, по которой человек может зевать - ему скучно. Есть мнение, что когда человек находится в пассивном состоянии, у него замедляется дыхание, а нервные клетки работают хуже. При зевке недостаток кислорода восполнится, а кровообращение улучшится.

Мнение, что сам процесс дает возможность уменьшить психическую нагрузку, весьма распространенное. Именно из-за этого человек зевает, если смотрит скучный фильм, слушает неинтересную лекцию, занимается делом, которое ему не по нраву.

Зевота при сглазе

Можно долго рассуждать о том, существует порча и сглаз или нет, но всё же многие люди верят, что регулярная зевота при молитве может указывать на наличие отрицательного колдовского воздействия. Действительно, это так.

Давайте вспомним признаки порчи и последствия для жертвы. В первую очередь человек впадает в депрессию, в апатию, у него нет сил, ему ничего не хочется делать - одно желание спать и не делать ничего. Поэтому человек может регулярно зевать.

Также данное явление говорит о возможном привороте, магической присушке, даже рассорке. Абсолютно любое колдовское влияние (слабое, сильное) может выражаться с помощью данного явления, так как любое колдовское воздействие негативно сказывается на физическом и психическом состоянии жертвы.

Чтобы избавиться быстро от сглаза и неприятного явления, вы можете воспользоваться несколькими способами. Во-первых, используйте разнообразные молитвы для снятия сглаза, во-вторых, можете воспользоваться одним из эффективных способов очищения от негативной информации.

Есть такой очень распространенный и быстродействующий метод. Подготовьте тупой нож и возле груди человека в воздухе начертите 33 раза крест. Всё это время нужно повторять:

Сглаз вывожу, в облака отпускаю, жить без сглаза продолжаю. Ножом убиваю, ножом протыкаю, крестом закрепляю. Аминь.

Зевота в церкви признак снятия порчи?

Оказывается, зевота может указывать на то, что с индивидуума снимают любую магическую программу (сглаз, рассорка, порча, приворот или присушка). Происходит подобное явление, когда человека специалист начинает «отчитывать» молитвами, снимает негатив.

Явление может проявляться, даже если человек просто пришел в храм, церковь, любое освященное место (и с него негатив никто не снимает). Так бывает, если колдовство не особо сильное и избавиться от него можно, даже просто регулярно посещая святое место.

Оно очищает человека, заряжает хорошей энергетикой и снимает весь «налет» негатива. Кстати, подобный эффект также может произойти, если вы посетите какое-либо «место силы».

Следующий этап при снятии негативной программы - это появление слез, головокружение и заложенность носа. Если всё происходит в таком порядке, то это точно организм очищается от отрицательного магического влияния.

В этом случае остается только подождать, пока эти не особо приятные явления исчезнут. Каким-либо другим способом убрать их вы не сможете.

Действия при зевоте во время чтения молитвы

Если вы уверены, что зевота - это показатель наличия отрицательного влияния, просто не можете разобраться с тем, что всё-таки спровоцировало это явление, переживаете, что вокруг витают сущности из параллельных миров, бесы, которые мешают молиться, обращаться к Богу, запомните этот обряд.

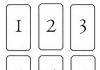

Дождитесь убывающей Луны. В полночь подожгите голубую свечу, большую емкость наполните солью, вставьте в нее свечу, зажгите, трижды скажите:

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Изгоняю из себя, из окружения чертей мохнатых, бесов черных, дьяволов злых и всю нечисть преисподнюю. Заклинаю вас, нечистые, ко мне отныне не подходить, мою молитву не губить. Аминь.

Очень важно во произнесения славословия не зевать. Если индивидуум хоть раз не сдержится, придётся повторять всё заново. Если приступ зевоты очень сильный и заговор не помогает вообще, то воспользуйтесь молитвой «Отче наш». Зажгите свечу и начните читать это славословие.

Повторять его можно неограниченное количество раз до тех пор, пока вам не станет легче. Желательно после того, как удастся прекратить зевоту, как можно быстрее проведите качественный обряд очищения, чтобы избавиться от возможного негатива.

Зевоту могут провоцировать наличие порчи, сглаза, приворота, процесс снятия отрицательной магической программы, наличие злых духов рядом и множество других «немагических» факторов. Поэтому прежде чем приступить к устранению проблемы определитесь с тем, что ее спровоцировало.

Первой и самой серьезной ошибкой в молитвенном деле является отсутствие молитвы. Это происходит либо потому, что человек никогда не молился и не знает, как к этому приступить (а часто - и зачем?..), либо потому, что "заботы века сего" настолько обессилили человека, что для Бога уже не остается места в его жизни. В обоих случаях человек не стремится к Богу, и это гибельное состояние называется духовной смертью. Такой смертью умерли наши прародители в раю после вкушения запретного плода, как и предупреждал их Бог: "А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" (Быт. 2, 17). Нет, формально они остались живыми и действующими, только человек, в результате грехопадения, не захотел Бога, не захотел общения с Ним, стал скрываться от Него между деревьями рая, избегая "ненужных" теперь разговоров. И, если бы Сам Бог не обратился к нему, у него уже не нашлось бы слов для беседы. Но и те, что в результате нашлись, - вымучены и дышат самооправданием и желанием поскорее отделаться от неловкой ситуации. В общем, человек как бы отвечает Богу: "Отстань от меня, я теперь сам "как боги, знающие добро и зло" (Быт. 3, 5), то есть знаю, что для меня хорошо (читай - что мне хочется), и что плохо (чего мне не хочется), я самодостаточен для себя!" И, пока мы находимся в состоянии ветхого Адама, не обновленные благодатью Христовой, это отношение для нас является естественным. Поэтому нам и не хочется ни молиться, ни ходить в храм Божий, ни читать Священное Писание, - словом, жить духовной жизнью. Нам Бог не нужен!

Это ужасно, но это так. Выход из этой смертельной болезни один - делать не то, что тебе хочется, а то, что тебе нужно. И первое из этих дел - побуждение себя на молитву (то есть к Богообщению) и понуждение на этот тяжкий молитвенный труд. И при этом понуждении, то есть борьбе с собой, нас ждут еще и дополнительные препятствия, чинимые падшими духами, чтобы оторвать нас от общения с Богом. Поэтому святые, опытно прошедшие эти искушения, оставили нам в помощь указания о молитвенном делании, чтобы мы не смущались, а знали, что нас ожидает. И первое из этих указаний-наставлений - "молитва требует борьбы до последнего вздоха". Посему, дорогие, не будем унывать в беспечности, но бороться, зная, что труд наш не напрасен, тем более, что Сам Господь непрестанно взирает на мужественного труженика и незримо помогает ему.

Для новоначальных, каковыми мы являемся в подавляющем большинстве, Церковь указывает посильный путь молитвенного труда - ежедневное молитвенное правило, состоящее из чтения утренних и вечерних молитв по молитвослову, или, если трудно, - хотя бы посильной части их. Здесь уместно напомнить о трех важнейших свойствах правильной молитвы (учение о молитве св. Игнатия Брянчанинова):

1. внимание к смыслу молитвы;

2. благоговение, требующее неспешности;

3. покаянное предстояние.

В соответствии с этим мы сталкиваемся с первыми тремя ошибками на молитве. Невнимательная или формальная молитва, собственно, молитвой не являющаяся, - это пустое вычитывание молитвенного правила. Такое часто случается, когда молитвослов стал уже книжкой привычной и часто "правила" уже выучены наизусть. Душа ищет легкого широкого пути - не молиться. Здесь следует сделать одно замечание: если борьба идет за саму молитву, то есть вопрос стоит так - читать или не читать ("опустить молитвенное правило" - и звучит-то так благочестиво и даже красиво, специально для "отчета" на исповеди), или же читать полностью или сократить, то ответ ясен - читать обязательно, хоть как-то, хоть сколько-нибудь, но читать. Это последний рубеж, с него бегут только дезертиры.

Второе искушение - поспешное неблагоговейное чтение молитв, так как обычно, с привыканием, на них "почему-то" не остается времени. Следует поискать в распорядке дня какое-то время для того, чтобы спокойно помолиться, может быть, отказавшись от чего-то привычного, например, вечернего телевизора, или, если сами не можем сообразить, посоветоваться с духовником - как быть. Крайне нежелательно, но, в виде исключения, возможно сокращение молитвенного правила. Такие решения лучше принимать с благословения духовника. Заметим здесь также, что молитвенное чтение может быть и достаточно быстрым (лучше сказать - бодрым), но обязательно, в таком случае, должно быть внимательным.

Третье искушение - отсутствие покаянного настроения. Как правило, это восторженная молитва, точнее, молитвословие, исходящее из неправильного духовного устроения. Это путь в прелесть, то есть самообман, самовозвеличивание, желание духовных высот, откровений, видений, чудес и прочих явных сверхъестественных подтверждений собственной святости. Это - самое опасное из всех видов искушений, ибо оно разрушает главное - результат молитвенного труда, рождающееся из него смирение, умиление и слезы покаяния. Это также один из критериев правильной молитвы. Если же мы чувствуем в сердце некое тонкое тщеславие после молитвы или горделивое превозношение, или собственное "духовное возвышение", то мы в ошибке. Это искушение свойственно обычно тем, кто уже "чего-то достиг", тем, кто кроме обычных молитв читает каноны, акафисты, ездит в паломнические поездки - в общем, ведет чрезвычайно активную православную жизнь. Конечно, это не означает, что не нужно читать ничего сверх обычных молитвенных правил или ездить в паломничества по святым местам, но нужно всегда помнить о себе, что "ты несчастен, и жалок, и нищ и слеп и наг" (Откр. 3, 17), и, тем более, ограждать свои успехи, если только они не мнимые, страхом Божиим и смирением.

Перечисленные выше ошибки и искушения можно назвать естественными, так как причины их коренятся в нашей падшей природе. Собственно же искушениями во время молитвы называются действия падших духов, препятствующих молитве или извращающих ее. Таким искушением, прежде всего, являются помыслы - то есть мысли, приходящие к молящемуся и отвлекающие его от молитвы, так что устами он как бы продолжает молиться, а ум и сердце остаются далече. И так можно провести все время келейной молитвы, все "положенное прочитать", или пробыть в храме за богослужением от начала до конца, совершенно не молясь. Поэтому в нашествии помыслов, часто, кстати, весьма благочестивых или даже жизненно необходимых, но относящихся к посторонним предметам, мы можем уразуметь злобу врага, желающего нам только одного - вечной погибели. Выход из этого искушения один - прекратить "посторонние разговоры", то есть "не принимать", не обращать на них никакого внимания, само же внимание обращать на читаемую молитву, "вкладывая ум в ее слова". Заметим здесь, что от помыслов, то есть приходящих мыслей, сами мы избавиться не можем, только благодать Божия может нам дать эту вожделенную тишину и свободу от них. Если же они идут, каким бы содержанием они не прикрывались - благочестивым по виду или богохульным, безвидным или представляющим некий вид уму, блудным и непристойным, сквернословным или ничего не значащим, пустым, - не будем никоим образом обращать на них внимания, как на разрушающих наше обращение к Богу, и не будем смущаться. Святые отцы предлагают нам следующий опыт - образ борьбы с помыслами - ум, стоящий на страже сердца, поражает приближающийся помысел именем Иисусовым (в молитве Иисусовой), не дает ему войти в сердце человека. Именно этот образ объясняет слова 136 псалма пророка Давида: "Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень" (Пс. 136, 9). Младенцы - это не окрепшие в сердце, а только пришедшие извне помыслы, камень же - Христос. Следует отличать помыслы вражьи от благодатного ответа на искреннюю сердечную молитву. Помысел вражий всегда вносит в душу смущение или пустоту и имеет привкус лукавства; дух человека в этом случае всегда как бы неспокоен. Наоборот, благодать всегда делает ум ясновидящим истину, сердце - кротким и спокойным, "и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе" (Флп. 4, 7). Есть и внешний признак для различения помыслов: Бог, прежде всего, показывает человеку его грех, но при этом душа чувствует не отчаяние, а радость покаяния и желания избавления от него в том же мирном духе. Враг же стремится при том же внешнем помысле внушить отчаяние и ненадеяние на милость Божию.

Следующий вид искушения - это бесовские видения. Они могут быть как видимыми телесными очами, так и возникать в уме в форме зрительных образов. Могут быть в виде явления света или ангелов, или святых, или даже Самого Христа - естественно, ложно. Категорическим требованием святых отцов в их учении о молитве является неприятие никаких видений. Мы грешные люди и не достойны видеть ни святых, ни света Божественного (то есть Фаворского!), ни, тем более, Спасителя Господа. Нам требуется единое на потребу - покаяние, которое не отнимет, но сохранит нас в благодати истинного молитвенного Богообщения. Если же человек начинает доверять этим видениям, и, еще хуже, - искать и ждать их, то он впадает в бесовскую прелесть и, в конце концов, гибнет, сходя при этом с ума. Спросят - а разве не бывает действительных явлений святых или ангелов или Самого Господа? Бывают! - ответим мы любопытствующим, но не нам. Критерий смущения благодатного мира в душе здесь также действует, но за благоразумие почитается неприятие видения для нас, как недостойных, что похваляется Господом. В любом случае, необходима чрезвычайная осторожность и следование, даже в кажущихся очевидно-благодатных чувственных чудесных явлениях, совету святых отцов - "не принимай и не хули".

К этому искушению примыкает еще одна ошибка в молитве, которая часто и рождает самое искушение - молящийся "включает" воображение и начинает чувственно, как бы видимо, представлять себе к кому обращена его молитва - Христа, Божию Матерь, Святую Троицу, святых, ангелов и т.д. По учению святых отцов молитва должна быть "безвидной", воображение должно молчать, лишь ум вкладывается в слова молитвы, дальнейшее - дело благодати. К сожалению, этот неправильный образ молитвы принят как основной в католицизме и породил множество прельщенных мнимо-святых.

В заключение хочется привести слова прп. Варсонофия Оптинского: "Диавол может дать человеку все - священство, монашество, архимандритство, епископство, патриаршество, но не может дать молитвы Иисусовой". И, хотя это сказано в обращении к монашествующим, но суть их ясна и для мирян: истинная молитва - это дар Божий. Последуем же за этим даром, потрудимся, чтобы вернуться к блаженному Богообщению, и время молитвы станет для нас самым желанным временем истинной жизни.

И последнее, бывает, что молитва "не идет", и при усердии, и при внешней правильности. Посмотрим тогда на свою жизнь и на состояние души, соответствуют ли они заповедям Евангельским? Ибо и к нам в обобщении обращены слова Первоверховного апостола: "Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами… оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах" (1 Пет. 3, 7). Ибо, если верно речение: "Как человек молится, так он и живет", то не менее важно и обратное: "Как человек живет, так он и молится".

Перепечатка в Интернете разрешена только при наличии активной ссылки на сайт " ".

Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях (книгах, прессе) разрешена только при указании источника и автора публикации.

Наблюдая за верующими в храме, можно заметить, что некоторые из них периодически зевают. Не так уж редко это делают и сами священнослужители. Разумеется, многие люди задаются вопросом о том, почему во время молитвы хочется зевать.

Интересуются, конечно же, в основном приметами, связанными с этим рефлекторным действием. Это вполне закономерно, учитывая место, в котором возникает данное желание. Да и в народе бытует немало суеверий, связанных с внезапно нахлынувшим желанием зевнуть. Однако далеко не всегда причины этого явления имеют мистические корни. Как правило, человек, задающийся вопросом о том, почему с ним такое происходит, ответ находит в весьма прозаических, физиологических моментах.

Что такое зевота?

Согласно медицинскому определению, это специфический акт дыхания, имеющий рефлекторную основу. Его механика заключается в следующем:

- происходит глубокий вдох с моментальным, резким выдохом;

- рот, зев и голосовая щель при этом действии широко отрыты.

Относительно того, почему человек зевает во время молитвы, находясь в церкви, у врачей нет отдельных объяснений. Доктора считают, что рефлекс вызывается объективными и физиологическими причинами, не имеющими никакого отношения к процессу молитвы.

Что думают психологи и эзотерики?

В психологии принято считать, что спонтанно возникающее желание зевнуть появляется в тот момент, когда мозг человека пытается разрушить имеющиеся в сознании зажимы или блоки. В их роли обычно выступают сдерживаемые эмоции, например, обиды, злость, гнев, пренебрежение, брезгливость и прочие. Может вызвать неудержимый рефлекс и длительный стресс.

С эзотерической точки зрения желание позевать - это признак необходимости в очищении энергетических каналов. То есть спонтанное проявление данного рефлекса говорит о наличии какого-либо негатива, от которого нужно избавится.

Позиции мистиков и психологов весьма схожи. Что же касается того, почему во время молитвы зеваешь, то божий храм как раз то место, в котором очищение от накопленного негатива или же избавление от психологических зажимов происходит спонтанно. Как правило, в церквях особенная обстановка, как говорится, намоленная.

О чем повествуют народные приметы?

Исстари целители, ворожеи, знахарки, да и простые люди тоже, считали спонтанно возникающую зевоту в божьем храме признаком того, что человека покидает порча или же от него отходит сглаз.

Иными словами, то, почему во время молитвы зеваешь, является симптомом «выдавливания» из себя чьего-то злого влияния. Однако человек может испытывать подобное желание и находясь рядом с подвергнувшимся порче или же стоя вблизи от лица, распространяющего негативную энергию.

Бытует и мнение, что зевающий в божьем храме человек одержим бесами. Это вовсе не означает, что испытывающему подобную потребность необходима помощь экзорциста. Под «бесами» подразумевается не только то, что в человека вселилась потусторонняя сущность, но и наличие каких-либо пороков.

Что думают священники?

Церковнослужители не считают зевоту при молитве признаком одержимости бесами или свидетельством порочности человека. Но и не отрицают возможность этого. К таким же явлениям, как порча, сглаз или иные формы ворожбы, церковь испокон веков относится скептически.

Что же касается бесовских наваждений, то если человек подходит к священнику с фразой: «Зеваю во время молитвы», церковнослужитель обязательно поинтересуется тем, как прихожанин чувствует себя в целом. Спонтанно возникающее в храме желание зевнуть не является единственным свидетельством «бесовщины», под которой в православии понимаются не только непосредственно одержимость, пороки или греховность, но и душевное смятение, состояние испуга, горя и прочие душевные сложности.

По каким объективным причинам может возникнуть зевота?

Когда у человека появляется вопрос: «Во время чтения молитвы зеваю почему?», ему сразу не следует искать ответ в народных поверьях или же в мистике. Вполне вероятно, что рефлекторное желание возникло по одной из таких, весьма прозаических причин:

- скука, не секрет, что большинству людей, приходящих на богослужения, мало понятно то, что происходит в храме, а монотонное пение священников навевает сонливость;

- духота или специфический запах, обилие верующих и курящийся ладан способствуют дефициту кислорода, его недостаточному поступлению в организм;

- недостаток сна, особенно хронический;

- усталость, как физическая, так и душевная;

- состояние стресса, нервного переутомления.

Достаточно часто на зевоту во время вечернего богослужения жалуются пожилые прихожане, начиная с поздней весны и заканчивая осенними месяцами. Обычно причиной возникновения рефлекторного желания зевнуть в этом случае оказывается переизбыток свежего воздуха в сочетании с физической усталостью. Как правило, люди возвращаются с дачных участков, то есть приходят в церковь после целого дня, проведенного на природе.

Как понять, что причина в порче?

Хотя церковь и скептически воспринимает заявления о сглазе, порче или иных вариантах негативного энергетического воздействия, большинство людей верит в существование таких явлений.

Если причина того, почему во время молитвы начинаешь зевать, кроется в чьих-то злых происках, то рефлекторно возникающее неудержимое желание будет далеко не единственным свидетельством наличия порчи или же сглаза.

О том, что карма человека подверглась чьей-то злой атаке, говорят такие признаки:

- непроходящее ощущение усталости, выжатости;

- затуманенное, затрудненное или искаженное понимание происходящего вокруг;

- постоянное желание спать;

- неприглядный внешний вид.

Это те проявления, которые человек ощущает в себе, своего рода симптомы, говорящие об энергетическом нездоровье. Кроме них имеются и другие свидетельства, указывающие на то, что ответ на вопрос, почему во время молитвы зеваешь, кроется в порче.

Что еще говорит о вероятности порчи?

Столетиями существует в народе уверенность, что возникающее при чтении молитв желание зевнуть связано со злой ворожбой или бесовскими происками. Причем, согласно приметам, рефлекс настигает человека не только во время стояния на церковной службе.

Ворожбу исстари считали причиной того, почему во время чтения молитвы начинаешь зевать, находясь дома. Действительно, чем можно объяснить рефлекс, возникающий при обращении к Господу вне церковных стен? Как правило, люди не забывают проветривать свои жилища и курильницы с ладаном обычно не устанавливают, за редкими исключениями.

Кроме позывов к позевыванию при домашней молитве свидетельствовать о сглазе могут такие обстоятельства:

- череда необъяснимых неудач, как в профессиональной, так и в личной сфере;

- перемена в отношении близких, родных или же любимых людей;

- тревожные сновидения;

- мелкие бытовые неприятности, случающиеся постоянно.

Если подобные события в жизни имеют место, не нужно искать колдунов и требовать снять сглаз. Следует прийти в храм и доверительно поговорить с церковнослужителем, объяснив ему свои опасения.

Что делать, если причина в порче?

В старину, будучи уверенными, что то, почему во время молитвы зеваешь, связано или с бесами, или со сглазом, прибегали к помощи святой воды и серебра. Серебро выступало в качестве своеобразного теста. Считалось, что если серебряный предмет потемнел после суток ношения человеком, то ему требуется срочная помощь. Святой водой же окропляли стены, обходя свое жилище с молитвой и зажженной церковной свечой.

Разумеется, самым действенным способом избавления от негативного воздействия являлась молитва в божьем храме. Считалось, что само пребывание в церкви способствует очищению и от порчи, и от бесовщины. Помогают в такой ситуации защитные молитвы от всяческого зла.

Однако нужно понимать, что то, почему во время молитвы хочется зевать, может иметь физиологические или же психологические корни. Если спонтанно возникающий рефлекс одолевает слишком часто, стоит посетить врачей и убедиться в отсутствии каких-либо заболеваний.

Всецело сосредоточенного на обращении к .

Во время молитвы ум не должен рассеиваться, блуждать, подвергаться мечтаниям. Внимание должно быть направлено на Того, к Кому обращена молитва, на внутренний смысл читаемых (произносимых, проговариваемых «про себя») слов. Во время молитвы человек может подвергнуться испытанию – борьбе с искушениями со стороны , «падшего человеческого естества», возбуждающих разного рода греховные помыслы, греховные .

Высшая степень духовного внимания - – состояние непрерывного духовного внимания, через которое можно, несмотря на суету и шум внешнего мира, услышать глас Божий.

Необходимость внимания в молитве

Рассеянность на молитве очень ярко свидетельствует о нашей оторванности от Бога. Можем мы себе представить рассеянность при встрече с главой государства, патриархом, известным человеком?

Молитва – это личное обращение, а не чтение текста. Бог знал этот текст ещё до того, как мы родились.

Если мы не слушаем себя сами, во время молитвы, думая о суетном, то почему рассчитываем, что нас будет слушать Бог? Невнимательная молитва – лицемерие перед Богом: «Люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко от Меня» ().

Причины рассеянности на молитве

1. Небрежное отношение к молитве . Сосредотачиваемся мы на том, что нам важно. О чём думаем на молитве, то и является кумиром, заслоняющим Бога.

2. Непонятность текста . Она бывает от непонятности церковнославянского языка и от непонятности используемых в молитвословиях образов.

5. Если во время чтения молитв пришли посторонние помыслы

, то возможно:

— остановиться и начать читать молитву заново, уже с должным вниманием (не следует злоупотреблять этим правилом, чтобы не надорваться);

— засечь время по будильнику и не обращать внимания на количество молитв.

Нужно помнить, что самые благочестивые поводы отвлечься – от лукавого. Помыслы нужно отгонять как летающих мошек, без сомнения. Молитва – это время сугубой духовной борьбы.

После потери внимания можно взывать к Богу «Господи, научи меня внимательно молиться».

6. Пропущенное правило не следует после вычитывать задним числом , для смирения полезнее покаяться в этом. Такой совет дает прп. .

7. Произношение молитв

. Требуется чётко и не спеша произносить слова целиком, не проглатывая окончаний; не тараторить; делать паузы между предложениями и между молитвами. Очень помогает вниманию чтение молитв нараспев.

Желательно и правильно молитву творить вслух и не тихо. Когда молитва творится вслух, она задействует не только наши речевые рецепторы, но и слух. От такой молитвы сложнее отвлечься.

Для усиления внимания полезно произносить некоторые фразы или слова молитвословий дважды или даже неколько раз.

8. Земные поклоны – молитва тела – их нужно делать по возможности часто. Мы сделаем во время правила 10 поклонов и удивляемся, что молитва у нас невнимательная. Если сделаем 100, то внимание заметно улучшится. Это хороший способ тренировки внимания, запоминания молитв (память тела) и заботе о здоровье тела. Задумался – сделай поклон. Подвижники в пожилом возрасте даже верёвку к полу приделывали, чтобы силой рук можно было вставать.

Тренировка внимания обычно начинает давать плоды через несколько месяцев.

Мой духовный отец мне советовал так читать утpенние или вечеpние молитвы: стал, помолчал, пpедстал пеpед Богом, пеpекpестился: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, –

не в свое имя и не pади себя самого, а во имя Божие и pади Него. Потом пpочти пеpвую фpазу молитвы, помолчи мгновение, совеpши земной поклон и повтоpи ее, помолчи мгновение и повтоpи ее еще pаз; тогда пеpеходи на следующую фpазу. Это значит, что утpенние или вечеpние молитвы (с поклонами) занимают пpиблизительно два часа с половиной, – но они доходят.

Они доходят, потому что ты услышишь те же слова тpи pаза и заставишь свое тело поклониться и восстать. Конечно, дойдут, сколько возможно, в пpеделах твоей глубины.

Молись так, чтобы сеpдце на них отвечало, а если не отвечает, остановись, скажи: Господи, пpости! я сказал святые слова, а до меня они не дошли… — и подумай, почему. Если тебе покажется, что знаешь пpичину, скажи: Господи, я не могу произнести «оставь долги мои, как я оставляю», потому что у меня в душе гоpечь, злоба, ненависть, непpощение. Пpости!.. Хочу пpостить – не могу; помоги моей немощи!..

«Как же ты прочувствуешь молитву, когда непосредственно перед этим несколько часов сидел у телевизора, поглощал разную информацию, а выключив телевизор, тотчас же приступил к молитве? Хорошо было бы вообще не смотреть телевизор, но если все же смотришь, то, выключив его, сначала согрей свое сердце, прочти главу из Священного Писания или из творения отцов с тем, чтобы постепенно оказаться в месте молитвы (готовым к молитве). Только тогда прочувствуешь молитву. Загруженный проблемами, с ледяным сердцем, не сможешь беседовать с Господом: впечатления дня будут мешать тебе».

«Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, а не в количестве. Тогда похвально количество, когда оно приводит к качеству… Качество истинной молитвы состоит в том, что ум во время молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму.

Надо помнить, что сущность молитвенного подвига заключается не в количестве прочитанных молитвословий, а в том, чтобы прочитанное было прочитано со вниманием, при сочувствии сердца.

Молитва нуждается в неотлучном соприсутствии и содействии внимания. При внимании молитва составляет неотъемлемую собственность молящегося, при отсутствии внимания она чужда молящемуся».

«Необходимо во время молитвы заключать ум в слова молитвы, отвергая без разбора всякий помысел – и явно греховный, и праведный по наружности.

Произнося слова молитвы неспешно, не позволяй уму скитаться повсюду, но затворяй его в словах молитвы».

«Молиться надо так, чтобы ум был всецело собран и напряжен. И если ты сам не слышишь своей молитвы (по рассеянности), как же ты хочешь, чтобы Бог услышал ее? Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить, с Кем беседуем, если будем представлять, что приносим духовную жертву».

По учению Отцов, внимание ума при молитве надо направлять не на то, чтобы каким-то своим усилием представлять (мечтать, воображать) себе Божественный мир. Это будет потуга воображения, противоположного вниманию, и дерзость, недопустимая в молитве.

«Знай, что как Бог есть вне всех чувств и всего чувственного, вне всякого вида, цвета, меры и места, есть совершенно безóбразен и безвиден, и хотя везде есть, но есть превыше всего; то Он есть и вне всякого воображения… Отсюда само собою следует, что воображение есть такая сила души, которая по природе своей не имеет способности пребывать в области единения с Богом».

После грехопадения у нас произошло расчленение и распадение сил души; собрать воедино их может только благодать Божия. Поэтому внимательность в молитве зависит во многом от всей нашей жизни – насколько мы стремимся стяжать благодать; а молитва в этом отношении является отражением нашего духовного состояния.

Первый от Господа дар в молитве – внимание, т.е. когда ум может держаться в словах молитвы, не развлекаясь помыслами. Но при такой внимательной не развлекательной молитве сердце еще молчит. В этом-то и дело, что у нас чувства и мысли разъединены, нет в них согласия. Таким образом, первая молитва, первый дар есть молитва не развлекательная. Вторая молитва, второй дар – это внутренняя молитва, т.е. когда мысли и чувства в согласии направлены к Богу.

Молиться о даровании молитвы внимательной можно, но молиться о даровании высоких молитвенных состояний, я полагаю, погрешительно. Это надо всецело представить Богу.

«Выполняя свое правило, не то имейте в мысли, чтобы только вычитать все положенное, а чтобы в душе возбудить и укрепить молитвенное движение; – чтобы это получалось,

1) никогда спешно не читайте, а читайте будто нараспев, близко к тому. В древности все читаемые молитвы брались из псалмов. Но нигде не встречаю слова: читать, а везде петь.

2) Во всякое слово вникайте и не мысль только читаемого воспроизводите в сознании, но и чувство соответственное возбуждайте.

3) Чтоб подсечь позыв на спешное чтение, положите не то и то вычитать, а простоять на читательном молитвословии четверть часа, полчаса, час, сколько обычно выстаиваете, и затем не заботьтесь, что сколько прочитаете молитв, – а как пришло время, если нет охоты стоять далее, переставайте читать.

4) Положив это, на часы, однако ж, не посматривайте, а так становитесь, чтоб стоять без конца: мысль и не будет забегать вперед.

5) Чтоб пособствовать движению молитвенных чувств, в свободное время перечитайте и передумайте все молитвы, которые входят в ваше правило, – и перечувствуйте их, чтобы когда на правиле станете их читать, и знать наперед, какое чувство должно быть возбуждаемо в сердце.

6) Никогда не читайте без перерыва молитвы, а всегда прерывайте их своеличною молитвою с поклонами, в середине ли молитв придется это сделать, или в конце. Как только вспадет что на сердце, тотчас останавливайтесь читать и кладите поклоны. Это последнее правильце – самое нужное и самое необходимое для воспитания духа молитвенного. Если иногда какое чувство займет очень, вы и будьте с ним и кладите поклоны, а читание бросьте, так до самого конца положенного времени.

Молитвы творите не утром только и вечером, а и днем почасту кладите по нескольку поклонов без установлений на то часов.

Означенное в 5-м и 6-м пункте сделайте предварительно для одних утренних и наночных молитв. Может быть, больше их и не окажется нужным читать другое что».

Когда мы молимся, мы стараемся сосредоточиться, и эта задача психологически очень сложная. Многие жалуются часто, что во время молитвы мысли разбегаются, внимание трудно удерживать на предмете молитвы – буквально через несколько слов внимание начинает отвлекаться на другие предметы. И действительно, молитва это сложнейший психологический навык. Это внутреннее слово, которое очень близко по своему характеру по своему процессу на процесс мышления. Но внутреннее слово отличается. Оно отличается прежде всего тем, что оно гораздо скоротечнее, чем слово внешнее, слово фонетическое, звуковая речь. И поэтому одна из задач духовного делания, молитвы — это овладеть своим внутренним словом. Без этого, пожалуй, и научиться молитве-то невозможно до тех пор, пока мы не овладеваем своим внутренним словом своей внутренней речью.

Для подвижников, которые учились молитве, которые освоили то великое достижение православного аскетизма, которое называется «умное делание», овладение молитвой было, пожалуй, самым главным достоинством, главным предметом их аскетических трудов. И от этого опыта нам достались, как и учение о молитве, нам досталось очень много поучений о том, как молитву Иисусову совершить нужно в уме своем. В том числе и в нашем обычном молитвослове есть следы этого аскетического опыта. Именно следы, потому что это всего лишь несколько фраз, которые, кто открывал утреннее правило молитвенное Русской Православной Церкви, конечно же, знает. Вот эти фразы:

«Восстав от сна, прежде всякого другого дела, встань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом и совершая крестное знамение, произнеси: во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Затем немного подожди, пока все чувства твои придут в тишину и мысли твои не оставят всё земное, и тогда произнеси следующие молитвы без поспешности и со вниманием сердечным».

Посмотрите: это всего лишь две фразы. Но как много в них опыта, который каждый из нас может иметь в виду и попытаться себе его присвоить.

Но прежде всего: что такое «благоговейно стать?» Конечно же, речь идет не только о телесной позе — ведь можно же молиться сидя, можно молиться даже и лежа, если здоровье не позволяет стоять. Но ведь и сидящий и лежащий человек может стоять благоговейно. Не в том смысле, что только представлять себя стоящим, но переживать тот опыт, который испытывает человек, который стоит. И не просто стоит, а стоит, как здесь сказано, «пред Всевидящим Богом». Всевидящий Бог видит нас всяких. И это Его воля – видеть нас в любой момент нашей жизни. Это Его воля – быть перед нами. А наша воля – быть перед Ним. Мы можем об этом не знать, но Бог рядом. А вот в молитве нам нужно предстать перед Богом. Это сравнить можно с тем, как если путник, совершая длинное путешествие, восходит на вершину горы, где находится некий храм — святилище Богу. Вот он поднимается, он идет, он еще далек от того места, где он будет стоять перед святым алтарем. Он далек, он должен только подойти к этому месту.

Так и человек, вставший от сна, проснувшийся утром — он как бы поднимается в гору. Подъем этот труден. Очень трудно спросонок сразу же оказаться трезвенным и бодрствующим, как это подразумевается в аскетическом правиле. Трудно очень тотчас же собрать и свое зрение, и свой слух, и свою речь, и сделать ее настолько собранной, сосредоточенной, точной, целеустремленной после сна – должно пройти время. А молитвенное правило подразумевает, что «прежде всякого дела». Но какого дела? Прежде, чем заняться какими-то делами, звонками, прежде чем отправиться к компьютеру и посмотреть, что изменилось в новостях в мире за ночь, или какие письма были написаны, или какие строчки за ночь появились в «Фейсбуке»; прежде того, чтобы отправиться по делам, прежде того, чтобы сесть разбираться с книгами, или начать свой рабочий день, или взяться за метлу, или взяться за мытье посуды. Но, несомненно, здесь допустимы такие дела, которые бы способствовали трезвению и бодрствованию.

Я думаю, что для современного человека очень важно перед тем, как он встанет на молитву, умыть лицо, умыть руки, промыть глаза — а может быть, даже и принять горячий душ (может быть, кто-то и холодный). И это способствует бодрствованию, и это нужно для молитвы. Я знаю: существует практика молиться до утренних своих душа или умывания. Но кому-то – кому трудно проснуться сразу и стать таким бодрым, – кому-то потребно такое водное омовение. И тогда будет хорошо – если умыть лицо и руки, а может быть, и принять горячий душ.

Иными словами, для молитвы человек уже должен быть готов — как тот самый путник, который взбирается на вершину где стоит святилище, он должен встать, он должен дойти до того места, где он встанет перед самим алтарем, перед Богом – перед Всевидящим Богом. Вот это наше утреннее просыпание означает дойти, встать пред Всевидящим Богом. «Встать внутренне» — это означает встать лицом к лицу, ощутить себя перед Богом. Как это – «перед Богом?» – Один на один. Без посредника. Не в храме — перед Богом, Которого никто никогда не видел. Я думаю, что это не только загадка — молитва, это и величайший подвиг- молитва. Я думаю, что это и особая любовь – встать перед Богом. Не просто представить себе некое такое противостояние. Я думаю, что это особый дар, благодатный дар молитвы — стать перед Богом

«А затем немного подожди, — написано в «Молитвослове», — пока все чувства твои не придут в тишину». Тишина чувств – это непременное условие. Но если мы постоянно пребываем в тревоге, в страхе, в страстях – можем ли такой тишины добиться? Думаю, что нет. И это тоже загадка, потому что, видимо отцы наши подвижники- они умели эту тишину в себе создать. Это тишина тварная, эта тишина как психологический навык. Это и внимание, это и трезвение. Это и умение — не подавить чувства, нет — но вместе с тем, что чувства эти как мы говорим, обуревают человека, то есть представляют собой бурю, вместе с тем где-то в этой буре отыскать уголок, где штиль. Может быть,маленький — метр на метр, уголок тишины, уголок в своем собственном сердце. Уголок тишины. В этом уголке как бы замереть. На самом деле молитва — это не замирание, молитва — это очень активное и очень бодрствующее действие. Уголок тишины – на минуту, на пять, на десять — этой тишины.

«И тогда произнеси следующие молитвы без поспешности и со вниманием сердечным». Вот это самое сложное. Что такое «сердечное внимание?» Сердечное – значит, оно с чувствами. Одни чувства мы привели в тишину – чувства земные, чувства страха, тревоги, беспокойства — может быть, торопливости, суеты — ведь надо на работу собираться, на учебу. А другие чувства сердечные можно привести в какой-то степени в возбуждение – чувство умиления, чувство благоговения, чувство любви. Хотя бы на минуту, на пять, хотя бы на десять.

Нельзя сказать, что описанное здесь — это непременное условие молитвы. Молитва бывает разная, молитва бывает всякая. Но это особая красота молитвы – в умилении, в утешении с сосредоточенностью сердечной, с сердечными чувствами умиления и благоговения. Встать перед Богом с благоговением, встать перед престолом Всевышнего Царя, поклониться. И тогда, быть может, слова, которые вы произнесете – они будут священным даром. Слова, которые губы и язык произнесут с благоговением, как бы прикасаясь к этим сокровенным священным словам и звукам: «во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа»

Вот такие простые, казалось бы, психологические упражнения, но с них и начинается молитва, и в них и совершается молитва, потому что молитва — это благоговейный дар нашего языка — в тишине, в благоговении предстоя Господу.

протоиерей Андрей Лоргус

См. , ПОКЛОНЫ